20世纪中期的发展

一个更长的研究可能会随着这个故事沿着许多不同的道路走下去。马克思主义文学理论一直是其中一个重要的影响,雷蒙德·威廉斯值得拥有独立的一章。他在1960年前后写的书(《漫长的革命》)奠定了许多当代研究的理论基础。例如,他坚持认为文学文化从来不是一个统一的对象,而是一个新兴和残留交织的各种意义的形态,通过追溯性选择过程,发生彻底转变。读了威廉斯之后,很难想象会有一个单一的文学范例的定义,或者是过去的文学的一个正确的样本。在《漫长的革命》中,威廉斯还通过克服长篇大论,并强调我们对过去的无知,有趣地预示着当代的远读:“没有人真正了解19世纪的小说;没有人读了,或者可能读了所有它的例子,包括从印刷的书本到便士报整个范围。”[9]

对远读的出现全面描述的话关于图书历史可能会花费一章。书籍史学家被迫明确定义样本,因为图书馆并不涵盖他们所研究的全部实践。书籍史学家也推动文学史更具体地界定其研究对象。例如,将生产过程与循环和阅读实践分开。但故事的这些部分已经是众所周知的[10]。在有限的篇幅里,我需要跳到发展的后期,书籍史和马克思主义文学理论中发展起来的理论前提开始与社会科学的实验方法相结合的时期。这种融合的一个很好的例子可以在贾尼斯·拉德威的《阅读浪漫》中找到[11]。

这本书挑战了大众文学简单地传播意识形态的广泛前提,成为女权主义学术的丰碑。在拉德威看来,评论家们太快就把自己的解释做法推断给了其他读者。例如,评论家可能会接受流行的浪漫,确定情节中似乎隐含的性别规范,并得出结论。这本书的效果是强化这些规范。但这多大程度上告诉我们浪漫读者的实际体验呢?他们重视这些故事的哪些方面?这些书在他们的生活中扮演什么角色?在研究一个由特定书店联系在一起的女性团体时,拉德威得出结论,读者对故事含义的掌握能力超过了评论家的想象。在实践中,浪漫似乎是一种“独立声明”,免于这些读者作为妻子和母亲的责任的压力,即使叙述中所代表的性别角色是传统的。后来关于球迷文化中接受的积极作用的许多论点都得益于拉德威的结论。

文学学者模仿她的方法的速度要慢得多,这种方法依赖于问卷、访谈和数字。

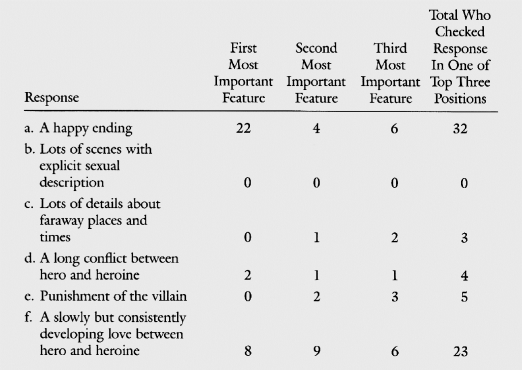

拉德威的定量方法一开始似乎与熟悉的远读例子相去甚远。她不讨论算法。相反,她只是用数字来计算和比较。例如,为了问“一部浪漫小说的哪些元素最被读者看重?”(见图1)。最近的远读例子可能会变得比这更复杂。但它们也可以保持同样简单。弗兰克·莫雷蒂依靠书目来衡量体裁的寿命。我向读者询问了他们对94部小说中过去时光的印象。

图1 一部浪漫小说中最重要的三个元素是什么?[12]

诚然,当代远读通常是基于文字证据,或基于关于死者的社会证据,而不是调查问卷。远读者当然关心反应[13]。但是,当你在研究《不朽的生命》(Longue Durée)时,很难找到活着的证人来接受采访,所以很少有远读者把反应描述得像《阅读浪漫》这样丰富。这些都是显著的差异。但我想强调的中心研究实践足够广泛,可以涵盖所有这些不同类型的证据。只是拉德威把她提出的问题与她为解决这个问题而收集的证据分开,也和她最终得出的结论分开。此外,她还按顺序组织研究过程的这些方面。总之,拉德威的书被设计为一个实验。诚然,这是一个观察实验:拉德威并没有衡量干预的后果,她也没有以严格的假设演绎形式表达自己的推理。相反,她采用民族志方法,当她看到一个有趣的细节,让自己暂停并评论。毕竟,她正在探索一个新的研究领域,遇到的问题尚未正式确定。但《阅读浪漫》本质上仍然是“实证研究”,旨在“检验有效性……假设”[14]。因为拉德威的风格是坦率和引人入胜的,这本书看起来并不像社会科学。但整个修辞形式都是以谨慎的尝试方式来组织的,以免肯定偏见。这就是使用清晰定义的读者和小说样本的意义所在,不是随意引用那些刚好可以填充事先定义的论文的引文和轶事。

拉德威的博士研究方向是美国研究。她目前在一个传播研究系任教。但《阅读浪漫》也有其他社会科学传统的影响。它的问卷调查和访谈与社会学的方法相呼应。而当拉德威审视浪漫小说本身时,她的方法与社会学和结构人类学相呼应。例如,通过20部浪漫小说的样本,她系统地阅读,发现有一套“二元对立”的结构将女主角、女配角、英雄和男配角组成一个对称[15]。她在这个结构中用加号和减号来代表极性与克劳德·莱维-施特劳斯(Claude Lévi-Strauss)在《野蛮心灵》(1965)中的图表相关。但她对每部小说的系统采样和编码特征的技术也与社会学家应用于大众媒体的“内容分析”技术相呼应。

语言学并不是拉德威项目的核心,也许这一点值得强调。当代的远读也是由不同的知识传统形成的,这种传统致力于对语言细节进行定量分析。我承认,这一传统作出了重要贡献。但我认为,在当代关于远读的叙事前景中,语言学可能会出现一些太大的意义,以至于阻碍我们对其他事物的看法。语言范畴与拉德威所探讨的社会范畴同样重要。这并不是说我想支持一个主题,反对另一个主题。相反,我认为我们需要同时看到这两个影响因素,以便掌握组织这一研究议程的方法的普遍性。我们对大型文学史的了解并没有扩大,因为语言分析有一种特殊的魔力(或女性主义社会学中的一种特殊的道德权威)。相反,该项目之所以成功,是因为学者们已经学会了如何以抵制确认偏差的方式检验广泛的文学历史假设。否则,就很难在如此规模上取得进展。如果你在一个领域做研究,你可能会引用100 000部不同的小说作为证据,确认偏见将使所有的概括同样真实,直到你发明一些程序来限制自己的选择自由。正如心理学家所表达的那样,有大量证据的领域需要某种方式来限制“研究人员的自由程度”[16]。