三、莫雷蒂的贡献

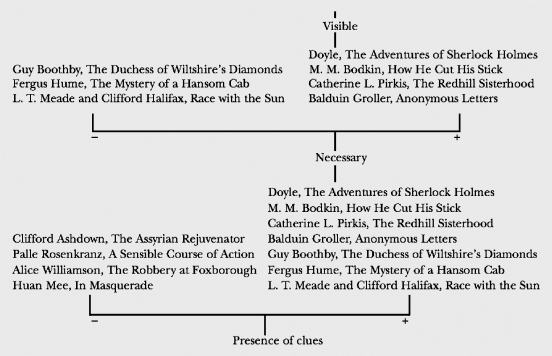

尽管拉德威的书在整个20世纪90年代都在英语语言文学系得到了广泛的赞美和引用,但在那里并没有被广泛模仿。正如詹姆斯·F·英格利希所指出的,文学学者常常很快就会借用社会科学家的结论,但迟迟不借用他们的方法[17]。我们可以用各种方式证明我们的犹豫是合理的,但实际上,它植根于制度惯性:文学课程根本没有教研究生如何做内容分析或驾驭数字。然而,在少数情况下,文学学术是按照《阅读浪漫》中所建议的思路发展起来的,特别是一位与远读密切相关的学者。在《文学的屠宰场》中,弗兰克·莫雷蒂开发了一个编码方案来描述“线索”在侦探小说中的作用(见图2)[18]。随后,他阅读了大约20个故事的样本,记录了线索的每一个方面的存在或缺失,以便将故事分类到谱系中。

图2 线索的存在和侦探小说的开端[19]

这种方法非常接近拉德威研究浪漫小说的方法:从20个文本的样本,到系统地阅读特定特征的计划,到在图中代表极性的加号和减号。我并不是说莫雷蒂是明确地受《阅读浪漫》的影响。更有可能的是,两位学者都直接从结构人类学和社会学中获取他们的方法。但无论是通过文学批评,还是通过社会科学,都有一个连贯的传统可以追溯到这里。莫雷蒂增加了一个进化假说,而拉德威是缺失的,这可能是他的论点中最强烈的震惊和挑战2000年的读者的一个方面。但从今天的角度来看,我们可以看到,莫雷蒂的进化假设并不比拉德威对调查问卷的依赖更具有决定性。这些作品之间关键的潜在相似之处,使它们都成为其他学者持久的生产模式,这只是组织关键性探究作为实验的决定。

对过去的实验,不可否认的是,实验的定义超越了与烧杯和棱镜的普通联系。我们不能干预过去,然后问它是否像我们的假设所预测的那样改变。但这是地质学家、天文学家和计算科学家共同面临的一个问题,他们在固定数据集上运行“实验”[20]。远读是一门历史科学,它需要借鉴卡罗尔·克莱兰(Carol Cleland)对科学方法的定义,其中不仅包括面向未来的干预,还包括任何寻求“保护假设不受误导性确认影响”的系统测试[21]。文学史学家可以最大限度地减少误导性的确认,例如,通过对研究人员确定结论之前选择的文本样本设定可测试的假设。在将这种方法称为最低限度的“科学”时,我并不是要暗示我们必须突然采用化学家甚至心理学家的所有习惯。富有想象力的文学之所以重要,是因为读者喜欢它。如果我们让一丝不苟的假设—测试消耗写作中所有的温暖和灵活性,批评就不会有任何收获。使用数字的文学史学家将不得不以某种方式将严谨性与简单性结合起来,并将大量繁杂的细节修整回来,这将对我们关心这个问题的理由造成致命的影响。但在这些修辞学的限制范围内,我们可以说,远读可以追求社会科学的方法:它的定义不仅是对历史广度的承诺,而且是适合历史学科的科学方法的版本。

当然,并不是每个人都会同意这个定义。对许多学者来说,远读这个词仍然是由2000年左右围绕它的争论语境形成的,当时它似乎是关于教典的长期争论的高潮。从解决种族和性别不平衡开始的教条修订进程到20世纪90年代末已演变为更系统的扩张,寻求收回更大的“伟大的未读”[22]。尽管这一项目的政治影响日益分散,但它仍然保留了宗教战争的一些道德热情。因此,莫雷蒂早期大型藏品实验的读者试图将其解释为一个规范性论点,即唯一有效的文献样本是最大的。这不是他的文章系统地申明的立场,但它们有时会让自己接受这种解释。例如,将被遗忘书籍的档案定性为文学的“屠宰场”的决定,与恢复任务有关的道德悲情相呼应。我不认为这种悲情的规范力量被证明是项目中最持久、最有影响力的部分。但这是读者事先准备关注的部分,因此也是他们经常记得的部分。

莫雷蒂坚持重建一个最大化的完整的档案,这也是学者们对远读花了最多时间争论的一部分。许多评论家指出,不可能恢复全部[23]。从这一无可争辩的前提出发,他们有时(更有争议地)推断,全面性甚至不是一个适当的目标[24]。我不会在这里表演辩论;在我看来,这似乎是一种资源的浪费,因为有许多有效的方式来代表过去。对文学创作感兴趣的学者可能希望近似完整,而对接受感兴趣的学者则更喜欢关注有影响力的作品的子集。一些社会问题取决于作家的人口认同,另一些则取决于读者的人口认同。而对于其他与人类历史的道德接触模式,整个社会共时性广度问题的紧迫性不如历时范围。所有这些抽样策略都有其用途,没有理由在它们之间作出取舍。宗教战争的遗产或许让文学学者们有点急于强制性地作出这样的选择。在看到许多关于这个议题的不成熟的辩论之后,我尽量不加入任何关于不同样本代表性的辩论,直到我看到一些证据,表明这场辩论对正在讨论的历史问题有影响。考虑多个样本是值得的,但样本是临时的、专门建造的东西。它们不是教规。在对问题进行定义之前,抽象地争论它们的代表性是没有意义的。此外,无论你看的是一万个模糊的文本,还是两百个充满爱心的策划版本,往往都能看到同样的模式。因此,在研究的初始阶段,在“关于什么是历史上相关的、合理的分析样本的争论中,拖延时间将是错误的”[25]。这个问题没有正确的答案。如果我们推迟论证,我们将走得更远,而且是从比较不同的样本开始。

我一直在努力淡化莫雷蒂对远读的贡献的几个方面,这些方面往往被视为定义:他对短语本身的创造,以及他对包括许多非规范作品在内的全面样本的强调。然而,我确实认为莫雷蒂引发了这一研究项目21世纪的扩张,这是正确的。为了说明原因,我最好引用《文学的屠宰场》的最后一段:

神奇的机会,这全新的、无限扩张的文学,为最多样化的方法,并为真正的集体努力,是文学史前所未有的空间。很好的机会,巨大的挑战……这需要方法上最大程度的大胆:既然没有人知道十年后的文学研究中知识意味着什么,我们最好的机会就在于知识地位的激进多样性,在于他们直言不讳的竞争。无政府状态。不是外交,不是妥协,不是在每一个强大的学术游说团体中眨眼,也不是禁忌。无政府状态。[26]

在这方面,两个贡献至关重要。第一,认识到文学史不是一个枯竭的、映射良好的领域,而是一个“未知领域”,因为我们实际上对它的宏观形态了解甚少。当我说莫雷蒂通过注入新的可能性来激发远读时,我的主要意思就是这个。第二,我也要强调,他的推断,即外交和解相互冲突的规范主张并不像许多文学学者认为的那么紧迫。

在这里,我们指涉了远读者与他们的同事之间一直以来的误传区域。文学研究学科长期以来一直围绕着规定性的辩论进行,这些辩论试图限定文学评论家的适当关注。我们从19世纪的批评中继承了这种论战的强调,它在今天的激烈争论中仍然存在,争论将历史与形式对立起来,表面与深度对立,对欣赏进行批判。根植于这一传统的学者希望将远读解释为同类的规范立场,这是可以理解的。也许远读者表达了对细读文本的原则性反对。在这种情况下,下一步自然是辩证地升华远与近之间的紧张关系。观察家们往往非常愿意提供这种妥协的解决方案[27]。对于文学评论家来说,这是一个明显的回应。但从远读的项目中,感觉它就像一个非续集。说到底,远读者并不反对细读。他们只是指着我们过去地图上的一个空白处——可能会发现关于大样本或长时间线的问题——目的是说“我们还没有人真正知道里面有什么”。承认无知不是可以做出有意义的妥协的事情,它需要不同类型的回应。与其把远读解释为关于这一学科的规范论点,不如通过询问它所确定的盲点是否包含任何有趣的东西来判断它。

我是个有偏见的观察者。但就我个人而言,我确信新的调查规模在2012年正在见效,当时霍伊泽尔(Heuser)和哈克(Le-Khac)公布了在19世纪小说中从抽象到具体描述的大规模、稳步转变的证据[28]。在随后的几年里,远读者一直在努力解决有关金钱、性别、种族、地理和文学流通的社会问题,以及关于类型、情节、情感和时间的正式问题[29]。其中一些出版物仍在通过报刊运作。在许多情况下,学者们仍在努力就他们发现的证据的含义达成共识。例如,霍伊泽尔和哈克在小说中发现的向具体性的转变,或者被描述为文学与非文学语言之间更广泛的分离,影响诗歌和非小说以及小说[30]。如果所有这些发现都是我们已经以默契或无意识的方式知道的东西——就像怀疑论者有时所暗示的那样——那么我们的无意识一定知道了那么多相互矛盾的事情,作为动词的“知道”就显得异常宽泛。关于新证据的共识出现得非常缓慢:发明空气泵并不能立即让读者相信真空的存在。因此,对特定结论的谨慎肯定仍然是必要的。但在这一点上,我毫不怀疑,文学学术原来是有盲点的。文学史上的许多重要模式仍然鲜为人知,因为它们不容易被个人阅读的规模所理解。