番样门神与护法神将的图像学研究

□ 魏聪聪

关山辽墓群位于今天的阜新蒙古族自治县,东与彰武县相连,南与义县、北镇市及黑山县毗邻,北与内蒙古自治区库伦旗、奈曼旗交界。[1]关山辽墓群中已知身份的墓主皆为开国皇后述律平弟萧阿古只的后裔。关山辽墓群的9座墓都被盗掘,但因有墓志和纪年石经幢的出土,故其中6座墓葬的墓主人身份较为明确,分别是萧和夫妇合葬墓(关山M4)、萧德温墓(关山M1)、萧德恭夫妇合葬墓(关山M2)、萧德让夫妇合葬墓(关山M8)、萧知行夫妇合葬墓(关山M3)和萧知微夫妇合葬墓(关山M9)。

关山M4墓主人萧和为萧阿古只[2]的四世孙,从辽圣宗末期开始,便有萧阿古只系的子孙为后或妃,萧和的子女在政坛崛起,其势力一直持续到辽亡。故而在《萧德恭墓志》中载:“一门生于三后,四世出于十王。”[3]“三后”即指辽圣宗的钦哀皇后、辽兴宗的仁懿皇后和辽道宗的懿德皇后。钦哀皇后就是兴宗朝的章圣皇太后,也是本文特别关注和讨论的核心人物。

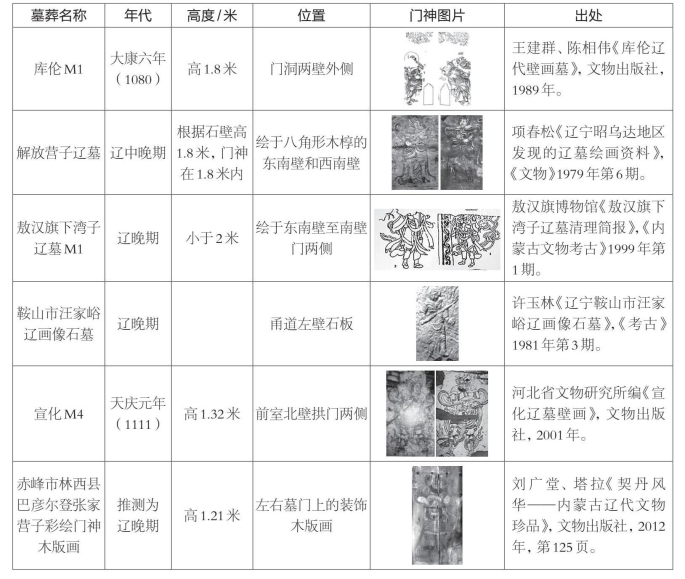

关山M4将门神绘于墓葬的天井之中,所绘门神高达4.8米,是迄今为止在墓葬中发现的体量最大的门神。葬于太平七年(1027)辽宁朝阳姑营子耿氏M1的天井中也绘有门神,高度仅为1.5米。[4](见附表)

考古报告对关山M4的门神形象描述如下:“两壁各绘一门神,均为武将装束,分腿站立,手执兵刃。画面人物极高大,门神身高达4.8米。南壁门神紫红脸膛,方面大耳,隆鼻厚唇,头戴淡蓝色高冠,身着红色战袍,赭色披风,腰缠赭色云带,脚蹬战靴。右手持宝剑,斜立于胸前,左手捏一颗宝珠,宝珠上有云气缭绕,也擎于胸前,双腿分立,二目圆睁,怒视前方,神态威严。北壁门神为姜黄脸膛,横眉立目,鹰鼻猬须,头戴兜鍪,身材、装束及所持宝器与南壁基本相同,但腰间不束云带,相貌更凶恶。”[5](见图1)

图1 关山M4天井南北壁的门神图,辽宁省文物考古研究所《关山辽墓》,文物出版社,2011年,图版一八、图版一九。

1.关山M4门神的位置

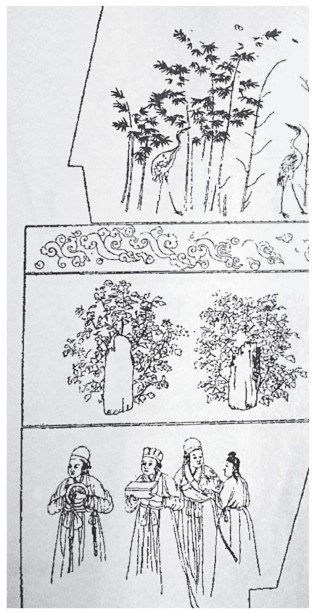

首先,需要讨论的是关山M4为何将门神绘于天井之中。从库伦辽墓天井中所绘的壁画题材来看,天井在墓葬中的功能相当于人世间的庭院,而门神理应绘制在墓门的两侧。我们具体对库伦M6、库伦M1和库伦M7天井中的壁画进行分析:库伦M6在天井的南北两侧壁满绘湖石牡丹。[6]库伦M1则在天井南北的两侧分四层绘有侍女、湖石牡丹、祥云、竹林仙鹤[7]。(图2)库伦M7的天井北壁残留有墨线勾勒的松树、桦树、山石,东壁残留山石林木,西壁绘山石林木[8]。那么,为什么关山M4把门神绘在天井之中而没有绘制在墓门的两侧呢?

图2 天井北壁壁画线描图,王建群、陈相伟《库伦辽代壁画墓》,文物出版社,1989年,第21页。

关山M4门洞宽1.65米,高3.2米,进深1.6米,由此可以推测出,门颊上所绘的旗帜高约3米。如果将门神画于墓门的门颊两侧,宽度大约是1米[9],最大高度也可达3米左右,那么其绘制比例也较为适当,在辽墓中绘制3米高的门神依然是相当壮观的。由此可见,追求高度并不是关山M4将门神绘于天井中的主要原因。

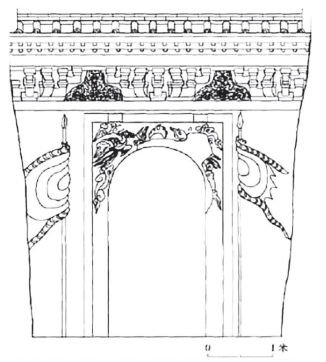

理应绘制门神的位置被旗帜所占据了,将旗帜绘在墓门两侧究竟有什么意义呢?或许从古代文献的记载中,可以找到上述中所存在不合理地方的些许缘由。《辽史》中记载了辽朝官员和命妇身着祭祀服装的要求:“臣僚、命妇服饰,各从本部旗帜之色。”[10]从中可知,辽代每个部族都有代表自己身份标志的旗帜,且不同部族的旗帜颜色是不同的。也就是说,在辽代存在着类似于后世清朝的八旗制度。关山M4墓门门颊两侧绘制了两面样式相同的旗帜,此旗高达3米,皆为半圆形,镶边,边部呈锯齿状,上下端皆加黑白条纹状飘带,旗顶端加铁矛,旗子呈飘扬状(见图3)。如此重要醒目的位置,所绘旗帜很有可能是代表萧和家族身份的族徽,将其绘制于此,用以彰显其家族的地位,象征着墓主人身份的尊贵。由此可以这样推测,因旗帜作为萧和家族身份的标志,占有了本来应该绘制门神的位置,如此只能将墓门两旁重要的位置让出来。所以才将巨型门神图像绘制在墓葬天井的位置。

图3 关山M4墓门旗帜线描图,辽宁省文物考古研究所编著《关山辽墓》,文物出版社,2011年9月第1版,第25页。

2.关山M4门神与佛教中的天王力士的关系

其次,再来讨论一下关山M4门神形象的特点与来源。辽墓壁画中门神形象所呈现的特征可从中原自魏晋隋唐以来佛教艺术中的天王力士形象中找到其渊源所在。如库伦辽墓中的门神样式吸收甚至照搬了佛教艺术中的天王力士形象。[11]关山M4的门神形象是否也借鉴于佛教中的天王力士呢?

关山M4天井南壁的门神头部所戴为莲花冠(见图4),在佛教中,目前发现只有毗沙门天王[12]的头部戴有莲花冠。这种门神头戴莲花冠形象的表现,是否借鉴于佛教中毗沙门天王的形象呢?

图4 关山M4天井南壁门神图局部,辽宁省文物考古研究所《关山辽墓》,文物出版社,2011年9月第1版。

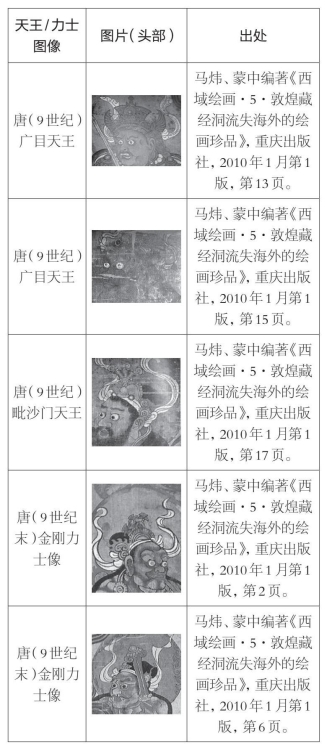

毗沙门天王形象多样,敦煌石窟的于阗守护神:“天王头戴莲花冠,缯带高扬于头后两侧,脸型较圆,身形壮硕,身着明光甲,腰间束有云头如意状的外裙,帔帛绕身。”[13]头戴莲花冠的毗沙门天王形象,在敦煌154窟中的毗沙门天王像、伯希和所带走的敦煌卷轴画中的毗沙门天王像以及日本藏的毗沙门天王像中都有体现(详见下表)。[14]上述毗沙门天王所戴莲花冠的样式,为我们找到了关山M4天井南壁门神所戴冠饰的图像来源。

而关山M4北壁门神头部的形象与南壁不同,其头部冠饰非莲花冠,在头部冠饰的两旁有向上飘扬的缯带,并且在门神右手所举的宝剑旁,还有三个类似于翅膀形的冠饰。(见图5)

图5 关山M4天井北壁门神局部图,辽宁省文物考古研究所《关山辽墓》,文物出版社,2011年9月第1版。

在伯希和所带走的敦煌藏经洞的绘画作品中,有许多天王力士的图像(见下表),从中我们可以看到,关山M4北壁门神头部两旁向上飞扬的白色缯带,还有三个翅膀状的冠翅,同样出现在9世纪唐代的天王力士头部。由此我们不难发现,关山M4天井北壁门神头部的样式同样借鉴了佛教艺术中天王力士的形象。

通过上述图像的比对,我们可以看到,关山M4门神的局部样式确实借鉴了佛教艺术中天王力士的形象,但从整体形象分析,又并非是对天王力士形象的照抄照搬,而是有着自身所独有的特色,如关山M4门神着装大部分为布衣,这一点与传统佛教中天王全身披挂明光甲有所不同,也与力士赤裸上身的形象有很大的差异。张鹏认为,关山M4门神所穿的布衣与契丹本民族用毛毡织衣有关:“其画法与库伦墓道壁画中人物的服饰表现不同,因为其质地是丝绸而与契丹人的毛毡服饰不同,正所谓毛裘易罗绮,毡帐代帷屏,少有丝麻,织毛为服。”[15]由此而带动了技法的变化,这就又涉及到美术史与物质文化史研究的相互关系。

3.番样门神

在古籍文献中有关于番样门神的记载,“番”在词典中“指外国或外族”[16],“番样”顾名思义就是外来的样式,与中原传统的样式一定是有区别的。究竟什么样的门神可以称之为“番样门神”呢?所谓“番样”,袁褧《枫窗小牍》记曰:“靖康以前,汴中家户门神多番样,戴虎头盔,而王公之门至以浑金饰之。识者谓:虎头男子是虏字,金饰更是金虏在门也。不三数年,而家户被虏,王公被其酷尤甚。”[17]关山M4门神的面部形象特征比较突出,具有浓重的异域风情,此类门神形象是否就是传说中的番样门神,值得深入探讨。

早已有学者指出,宣化M4的门神与文献所记载的“番样”门神的特征是吻合的。[18]辽晚期的宣化M4墓中前室北壁拱门两侧所绘门神(见图6),头戴兜鍪,面部眉骨凸出,瞠目,鼻短鼻头大,猬须,手臂、胸部、腰部和小腿都穿有护甲。而关山M4的门神面部特征为眉骨凸出,瞠目,鼻短鼻头大,髭须,五官鲜明有立体感,有浓郁的异域风情,极具鲜明的少数民族特征。关山M4与宣化M4的门神在面部特征上有很多相似的地方,此二墓中门神面部形象的特点应该可以算是番样门神的特点。关山M4为辽代中期的贵族墓葬,其门神形象十分威武,颇有气势。而这种气势恢宏的番样门神很可能融入了契丹武士的形象,符合了契丹民族的审美要求。这或许为番样门神形象的一个典范,因而具有特色番样面貌的门神图像,作为墓葬门神形象粉本的一种被传承下来,所以,在辽晚期的宣化辽墓中也可以见到番样面貌的门神形象。

图6 宣化M4门神图,河北省文物研究所《宣化辽墓壁画》,文物出版社,2001年9月第1版。

4.关山M4门神与庆州白塔的护法神将

关山M4门神在尺寸和形象上的异样,让我联想到了庆州白塔上的护法神将。从庆州白塔的螭首造像建塔碑的碑铭中得知,此塔为章圣皇太后所主持修建。[19]“每层塔的东、南、西、北四个正面的当心间,均施有一个塔门,然而全塔共有28个塔门中,27个为假门真做。……就是塔上这28个门口与塔门的规格、造型、材质、饰色等等,从外观看完全相一”[20]。而最为特殊的是此塔共有护法神将56位(见图7),此塔不仅在唯一的真门两侧各放置了一位护法神将,而且其余27个假门旁也都各设两位护法神将。在现存的数百座辽塔中,庆州白塔护法神将的数量为最,在辽塔中是独一无二的。

图7 庆州白塔图局部,笔者拍摄

庆州白塔的56位护法神将在形象上大同小异,只是在持物上稍加变化。以下从八个细节将关山M4的门神与庆州白塔的护法神将进行比对(见图8、图9):

图8 庆州白塔护法神将之一(笔者拍摄)与关山M4北壁门神图像比对图,辽宁省文物考古研究所《关山辽墓》,文物出版社,2011年9月第1版,图版一八。

(https://www.daowen.com)

(https://www.daowen.com)

图9 庆州白塔神将之一(笔者拍摄)与关山M4天井门神对比图像,辽宁省文物考古研究所《关山辽墓》,文物出版社,2011年9月第1版,图版一九。

(1)庆州白塔护法神将体形匀称,脚部均踩物。关山M4的门神体形宽厚,硕大夸张,极具视觉冲击力。

(2)庆州白塔中个别护法神将头部有背光,大部分神将的头部装饰与关山M4天井北壁门神相类似。

(3)庆州白塔护法神将与关山M4的门神在面部形象上极为相似:眉骨凸出,瞠目,髭须,鼻短鼻头大,五官鲜明有立体感,具有鲜明的少数民族的特征。

(4)庆州白塔护法神将的上半身皆穿有护甲(胸部、胳膊、腰部),关山M4天井南壁的门神只在肩部、胸口和腰间有束甲,而北壁的门神只在肩部有护甲,其他地方皆为布衣。

(5)庆州白塔护法神将与关山M4天井南壁的门神,从裙摆、飘带到裤子的形象都很相似。

(6)庆州白塔护法神将足踏云头鞋,关山M4的门神足部则穿的是靴子。

(7)庆州白塔护法神将的帔帛很长,缠绕过手臂,一直垂到脚底,非常飘逸。而关山M4天井南壁门神的帔帛相对较短,是从肩部后面绕过两臂下垂再缠入腰带中。

(8)庆州白塔的56个护法神将持物有差(多种)。关山M4的门神皆为右手持剑,左手持火焰纹的摩尼珠。[21]

通过与庆州白塔的护法神将的比对,我们发现二者在面部的特征上(眉骨、眼睛、鼻子、脸型)有很多的相似性,其图像的来源可能是相同的。

章圣皇太后(萧耨斤)作为关山M4改葬的参与者,[22]还主持修建了庆州白塔[23]。在这两项工程中,前者在墓葬中绘制体量巨大的门神形象,后者增加庆州白塔护法神将的数量,通过这样的手段,是否意在提升门神或护法神将对墓葬和塔的保护功能呢?守护墓葬的4.8米门神和庆州白塔上的56个护法神将,这样的极端特例,或许反映出她对此类图像的重视程度与对其功能意义的深刻认识。[24]

关山M4的门神,在对佛教艺术中的天王(或护法神将)图像从样式到功能的借用过程中,又结合了契丹族的武士形象,从而形成了具有契丹特色的番样门神图像;从佛教天王(或护法神将)的形象过渡到墓葬中的门神,在此过程中,佛教中神圣的图像逐渐被世俗化的丧葬方式所取代。

(作者单位:中央美术学院)

附表:辽墓门神表格

(续表)

注释:

[1] 辽宁省文物考古所编著《关山辽墓》前言,文物出版社,2011年。

[2] 萧阿古只,为开国皇后述律平的同父同母弟,其家族在辽代的历史上占有重要的位置。

[3] 向南《辽代石刻文编》,河北教育出版社,1995年,第371页。

[4] 朱子方、徐基《辽宁朝阳姑营子辽耿氏墓发掘报告》,《考古学集刊》第3集,中国社会科学出版社,1983年。

[5] 辽宁省文物考古所编著《关山辽墓》,第27页。

[6] 哲里木盟博物馆、内蒙古文物工作队《库伦旗第五、六号辽墓》,《内蒙古文物考古》1982年第2期,第42页。

[7] 王建群、陈相伟《库伦辽代壁画墓》,文物出版社,1989年,第20页。

[8] 内蒙古文物考古研究所、哲里木盟博物馆《内蒙古库伦旗七、八号辽墓》,《文物》1987年第7期。

[9] 辽宁省文物考古所编著《关山辽墓》,第25页。关山M4墓门立面图的比例尺而得出的数据。

[10] 脱脱等《辽史》卷五六《仪卫志二·国服》,中华书局,1974年,第906页。

[11][18] 张鹏《辽墓壁画研究》,天津人民美术出版社,2008年,第115页。

[12] 莫阳《线索的交汇——中古时期毗沙门天王文本、图像与信仰》,作者系中央美术学院博士,此文为未刊稿,感谢作者提供原稿!在文中作者从文本和图像两大范畴的材料出发,对毗沙门天王的概念进行梳理,又将毗沙门天王的形象从天王及四天王图像中剥离出来,进行了全方位的研究和探讨。

[13] 陈粟裕《敦煌石窟中的于阗守护神图像研究》,《故宫博物院院刊》2012年第4期。

[14] 此处感谢陈粟裕学姐无私提供的图像和专业佛教知识指导。

[15] 张鹏《辽金墓葬壁画中的门神形象与唐宋门神样》,教育部新世纪优秀人才支持计划资助,项目编号:NCFT-08-0861。

[16] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编《现代汉语词典》(修订本),商务印书馆,1996年,第343页。

[17] 袁褧《枫窗小牍》卷下,《全宋笔记》第四编第五册,大象出版社,2008年,第241页。

[19] 向南、张国庆、李宇峰辑注《辽代石刻文续编》,辽宁人民出版社,2010年,第98页。

[20] 韩仁信《辽庆州白塔文物志略与记闻》,中国戏剧出版社,2005年,第7页。

[21] 丁福保编纂《佛学大词典》,文物出版社,1984年,第657页。“智度论五十九,说摩尼宝珠为帝释所执金刚之碎片曰,‘有人言,是帝释所执金刚用于阿修罗斗时,碎落阎浮提。’可以证其为宝石矣。”又:第1284页:“摩尼。珠之总名也。”

[22] 关山M4改葬与影响:详见魏聪聪《辽代后族墓葬艺术研究——以关山、库伦辽墓群为中心》,2014年中央美术学院硕士论文,第30页。

[23] 德新、张汉君、韩仁信《内蒙古巴林右旗庆州白塔发现辽代佛教文物》,《文物》1994年第12期。“碑铭中记述,此塔为释迦佛舍利塔,是由辽章圣皇太后特命建造,于辽重熈十六年(1047)二月十五日启土开掘,重熈十八(1049)年完工。”

[24] 对于章圣皇太后建塔的目的国内外学术界皆有所讨论,可参见邱瑞中《辽庆州白塔佛教文物安置规矩与建塔缘起考》,《内蒙古社会科学》1996年第4期。他认为章圣皇太后修建此塔的目的是为自己修建了一个护身符,用于祛病免灾。日本学者对此亦有讨论,[日]古松崇志著,姚义田译《破解庆州白塔建立之谜——11世纪契丹皇太后奉纳的佛教文物》,辽宁省辽金契丹女真史研究会编《辽金历史与考古》第二辑,辽宁教育出版社,2010年5月第1版,第214—234页。他认为章圣皇太后修建此塔的主要目的还是为先帝圣宗皇帝祈福。