美国的军事司法及其改革(代前言)

一、引言

美国《统一军事司法典》制定于20世纪50年代,作为对第二次世界大战中《战争法》(Articles of War)的抱怨和关切的回应。在该法的实施过程中,美国国会显然也在不停地平衡指挥官指挥权和维持纪律的需要与军事司法系统更加公正的需要之间的矛盾。一方面,指挥官根据级别对其下属进行掌控以便维持良好的秩序和纪律是提高战斗力的重要保证;另一方面,军人的合法权利又必须保证不会受到来自指挥官的武断裁决。尽管指挥官在军事体系当中是不可缺少的一部分,但该法典也扩大了军人的正当程序(due process)保障,并通过设立普通法院来对军事法庭的有罪认定进行审查。该法自实施以来,已经经历了多次修改,有时是为了指控犯罪行为的需要,有时则扩大了被追诉人的法律保障。

任何刑事司法制度的目的都包括发现真相,及时不拖延地释放无辜之人,对实施犯罪行为的人按照其行为的严重程度来施以处罚,并且遏制或威慑将来犯罪的可能。军事司法在上述要求的基础上,同时注重强调确保(enhance)军队的良好秩序和纪律。

在美国军事司法中,经常讨论并引发诸多民众关注的问题是,为什么要建立一个独立或者分离(separate)的军事司法体系?在诸多的观点当中,最经典的表述为“军事社会,从其必要性来看,是与普通社会分离的社会”。[1]美国联邦最高法院在Parker v.Levy一案中明确指出,军事社会和普通社会最大的区别就在于,其首要目的是为了战斗或者准备战斗。这种分立的军事社会理论,就产生了如下军事司法体系应当区别或者分离于普通司法体系的理由:第一,美国在世界范围(worldwide)内雇佣军事人员;第二,人员随时移动的需求;第三,基于快速审判的要求,避免战斗导致证据或者证人的流失、灭失;第四,军事生活的特殊性,以及参加战争或者准备战斗的压力;第五,对军队人员施以纪律的需要。

在众多的支持军事司法与地方普通司法分离的理由当中,最有说服力的是对武装力量人员施以纪律的需要。武装力量成员要受到各种与地方人员的权利义务不同的规则(rules)、命令(orders)、程序和法律后果的限制。[2]在军事司法当中,纪律可以被认为是与个人自由权利同等重要。2016年版的《军事法庭手册》(Manual for Court-Martial)就认可了纪律的重要性。该《手册》当中写道,军事司法的目的在于推进司法,帮助在武装力量当中维持良好的秩序和纪律,提高军事建设的效率和效益,从而增强美国维护国家安全的能力。

考虑到维护军事纪律的需要,军事司法在指挥官的全方位(overall)掌握当中。首先,指挥官的裁量权。在处理违反纪律的问题上,指挥官享有较为广泛的选择权。这些选择包括非正式质询、额外训练、对特定权利的撤回或者限制以及行政退役等行政措施(administrative action),也包括采取《统一军事司法典》第15条规定的非司法处罚,采取军事法庭审判等处罚性(punitive)措施。其次,指挥官还具有指控裁量权。与地方刑事司法不同的是,在军事司法当中,起诉裁量权的权力主体是指挥官而不是控方律师或军事法官。指挥官有权决定一个案件最终是采用行政方式解决还是送至(refer to)军事法庭审判。如果案件被提交至军事法庭,指挥官还能够决定指控的罪名(charge)。尽管指挥官会得到来自军法顾问的建议和行政上的支持,但最终作出决定的权力仍属于指挥官。

二、美国军事司法体系的创建

出于国家防御的需要,美国宪法授权国会组建、支持和规范武装力量。根据该授权,美国国会于1950年制定了美国《统一军事司法典》,该法典是美国军事司法的基础性法律,适用于世界范围内的所有美国武装力量成员。

同时,美国宪法规定美国总统是武装力量的最高指挥官(commander-inchief)。根据该授权,美国总统于1984年4月通过第12473号行政命令,制定了《军事法庭手册》来保障《统一军事司法典》的实施。《军事法庭手册》的内容非常庞杂,包括了《统一军事司法典》《军事法庭规则》[3]和《军事证据规则》[4]等内容。军事法庭的这些程序和证据规则是总统基于《统一军事司法典》第36条[5]的授权所制定。《军事法庭手册》几乎涵盖了军事司法方方面面的内容。当然,各军种可以根据自身的需要和特点,制定《军事法庭手册》的补充规则。美国陆军制定了《陆军指令27-10》,海军和海军陆战队制定了《军法顾问手册》,空军则制定了《空军指引》。

三、军事法庭的管辖权

美国《统一军事司法典》授予军事法庭对包括美国陆军、空军、海军、海军陆战队、海岸警卫队等在内的所有武装力量成员的管辖权。此外,法典还将一些特定的人员,比如从武装力量当中退休但有权领取退休金的人、受到军事法庭判决并被拘禁在武装力量监狱当中的人、战俘以及在战争状态中为武装力量提供帮助或者随军的人等,纳入了军事法庭管辖权的范围。

根据《军事法庭手册》的规定,军事法庭的管辖权意味着法庭有审理案件并作出一个具有法律效力的裁决的权力,具体来说,需要满足五个方面的要求:第一,军事法庭是由法律授权的召集官(convening authority)下令召集而成的;第二,军事法庭必须按照军事法庭规则的要求进行组建,军事法官和法庭陪审团成员必须满足法定的人数要求和具备相应的条件;第三,案件由有权的主体起诉并提交给军事法庭;第四,被告人系受军事法庭管辖之人,即符合属人管辖权的要求;第五,被告人实施的犯罪行为必须是受到军事法庭管辖的罪行,即符合属事管辖权的要求。从这些要素可以看出,在判断管辖权问题时,案件发生地并不会产生实质影响,关键是在发生犯罪行为时被告人的身份问题。

四、犯罪行为的类型

军事法庭可以审判《统一军事司法典》惩罚条款中规定的所有犯罪行为,即第77条至第134条的内容。这些犯罪行为有些属于军地共有罪名,例如第81条规定的通谋(conspiracy),第118条规定的谋杀,第120条规定的强奸,第122条规定的抢劫等,有的则专属于军事领域,例如第85条的逃离军职罪,第86条规定的旷职罪,第91条规定的不服从准尉、士官或军士罪等。

根据《统一军事司法典》第134条的规定,[6]除了上述列举的犯罪类型外,军人还可能由于实施了惩罚条款当中没有包含的犯罪行为而受到军事法庭的审判。第134条规定了三类在法典中没有规定的、可由军事法庭进行审判的犯罪行为。第一类是涉及破坏武装力量良好秩序或纪律的犯罪,在本条语境下的破坏武装力量良好秩序或纪律,是指直接对秩序和纪律产生影响的犯罪行为,仅限于损害效果相当直接和明显的案件中,而不包括产生间接影响的犯罪行为。毕竟,从理论上来讲,军人的任何违法违纪行为均会对军队秩序和纪律产生或多或少的影响。违反了军队的惯例也可能导致涉嫌本条规定的犯罪。惯例(custom)一词不仅仅包括在军队中经常出现或者使用的行为模式或者处理问题的方式,它基于长时间的实践而得以形成,并且在军队以及其他相关的社会领域当中已经具备了法律效力。惯例不会与现行法律、法规相违背,其理由在于,惯例违反法律则无人遵守,无人遵守也就不可能形成惯例。许多惯例已经规定在诸军种条例当中。第二类是导致武装力量名誉败坏的犯罪行为,所有可能会降低军队名誉,或者造成公众降低对军队期望的行为,均应当认定为是犯罪并受到处罚。第三类包括非死刑犯罪和违反联邦法律的其他罪行,本条语境下的法律仅指美国联邦法律,美国州法律或者外国法律均不得构成第134条中所规定的违反之法律,除非根据美国法典第18卷第13章,符合在特定情况下州法律作为具有地方效力的联邦法律适用的情况。在军事法庭行使管辖权时,可以使用两类法律:一类是具有普遍适用性的法律,即无论行为发生在何地均构成犯罪;另一类是具有限定适用性的法律,即仅仅发生在联邦法律认为构成犯罪的地区。如果行为人构成死刑罪名,则不得依据第134条的规定受到军事法庭的审判。

需要指出的是,第134条的适用也受到了一定的限制。如果行为人已经依据《统一军事司法典》第80条至第132条的规定构成了犯罪,第134条作为兜底条款则无法适用。例如,第121条规定的是盗窃罪,如果在证明过程中,发现行为人缺乏盗窃的主观故意,则不构成盗窃罪,当然也不构成第134条规定的犯罪。第134条兜底条款不得用来设置一种新型的、无需主观故意的盗窃罪构成要件,否则将会对“罪刑法定”原则造成严重影响。

五、对犯罪行为的调查处理

军事司法程序是一个逐渐发现犯罪事实继而不断推进诉讼活动的过程,根据美国《统一军事司法典》和《军事法庭手册》的规定,在美国军事司法中对犯罪行为的调查处理主要可以分为获悉不法行为、指挥官的质询、指挥官对违纪或犯罪行为的处理和选择、提交指控和送至审判几个环节,具体分述如下:

(1)获悉不法行为。获悉不法行为的报告主要可以通过以下几个途径:地方执行机构的通报(notification)、军事途径的通报、被害人的控告或者目睹不法行为的实施等。在得到这些报告后,指挥官通常会根据《军事法庭规则》第303条的要求,对行为人进行质询(inquiry)。

(2)指挥官的质询。该质询包括的内容非常多,从对可能指控的案件的检验到调查报告或者根据所指控犯罪的不同严重和复杂程度采用不同的侦查措施或侦查手段。侦查可以由指挥系统成员进行,在案件疑难复杂的场合,可以由军地执法官员联合进行。

(3)指挥官的处理和裁量权。调查结束后,指挥官可以对指控采取下列五种处理方式:一是不采取任何措施;二是启动行政处罚措施;三是施以非司法处罚;四是提交正式指控;五是将该案移送上级指挥机关提交指控。

(4)提交指控。开启军事法庭审判的第一步是提交指控(charge)和犯罪详述(specification)。犯罪详述是对被告人的行为构成犯罪成立要件要素准确的描述。在《军事法庭手册》当中提供了规范性犯罪详述的模板以便在撰写的过程中提供参考。指控必须在授权委任状军官的见证下由控告人宣誓并签名。任何受《统一军事司法典》管辖的人均可以控告人的身份提交指控。

(5)送交审判。一旦提出指控,军事法庭召集官(courtmartial convening authority)将会根据情况转交至简易军事法庭、特殊军事法庭或者普通军事法庭以便启动审判程序。“送交审判(referral)”的程序是以命令的形式记载被告人将会被何种特定的军事法庭审判。召集官在经过与军法顾问的商询之后,有权决定将指控转交至何种类型的法院。通常情况下,指控罪名的严重程度决定了军事法庭的类型。

六、军事法庭的类型

较根据美国《宪法》第3条创设的联邦地区法院不同,军事法院或军事法庭并非永久或持续性(continuing)法院。军事法庭通过具体单个军事法庭召集令(CMCO)(Court-Martial Convening Orders)成立。没有该召集令,法庭就无法成立,也不得对任何指控行使管辖权。作为创设军事司法系统的美国国会,也确立了三种类型的军事法庭,分别是简易军事法庭、特殊军事法庭和普通军事法庭。《军事法庭规则》和《军事证据规则》同样适用于上述三个法庭,但三者的管辖权和可以判处的刑罚则有所不同。

简易军事法庭的功能在于通过简易程序及时处理轻微的犯罪行为,通过对控辩双方进行彻底而公正的质询,确保政府和被告人的权利得到切实地维护,保障正义得以实现。简易军事法庭能够审理士兵(enlisted servicemember)实施的轻微犯罪行为。特殊军事法庭通常对轻罪(misdemeanor)行使管辖权。较简易军事法庭而言,特殊军事法庭的审理程序更加规范,也为被追诉人提供了更多的程序性保障。普通军事法庭是军事司法系统当中初审层级最高的审判组织,通常处理最为严重的犯罪行为,程序设计也更为复杂。

七、军事司法中的程序性保障

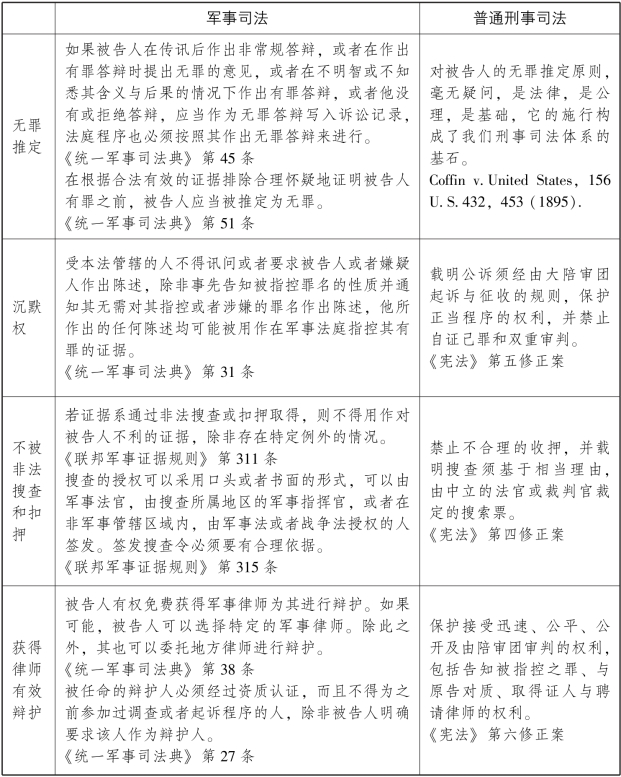

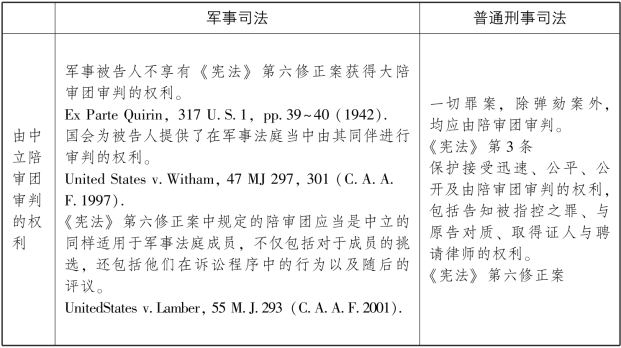

美国《宪法》明确排除了军事被告人享有第五修正案规定的获得大陪审团指控的权利,根据该项规定,美国联邦最高法院通过判例确认了在军事法庭审理中无权适用地方司法中的陪审团方式。[7]除了这些例外,可以说,美国军事司法提供的程序保障远比地方刑事司法的保障更完善。(如下表)

美国军事司法和普通刑事司法领域的程序保障对比一览表

续表

续表

续表

美国著名辩护律师F.Lee Bailey在谈及军事司法时曾经指出:“事实是,如果我是无罪的,那么我宁愿选择站在适用《统一军事司法典》的军事法庭上,而不是其他州或者联邦的法院。”[8]较英国、加拿大、澳大利亚等英美法系国家近些年来军事司法体制改革所呈现的“类地方化”不同,美国的军事司法始终保持了一种“相对独立”的状态。尽管美国《统一军事司法典》实际上参照了适用于联邦法院的《联邦证据规则》和程序规定,然而通过对比考察美国军地刑事案件的处理程序可以发现,《统一军事司法典》为涉案军人的相关权利提供了更加完备的宪法保障,也就是说,军事法院的审判较地方普通法院而言,更加能够保证诉讼过程和结果的公正性。[9]考虑到相关内容较多,笔者仅从禁止双重追诉、陪审团审判、不得强迫自证其罪和正当程序等四个方面展开论述。

1.禁止双重追诉保障

美国《宪法》第五修正案中规定了禁止双重追诉原则,即不得就同一罪名对无罪释放之人再行审判,该原则被视为是刑事司法领域的核心条款。联邦最高法院在Green v.United States案[10]中指出,禁止双重追诉能够使得公民远离焦虑和不安,不再陷入无尽的诉讼之累中,因而是绝对必要的。尽管如此,这一权利通常在量刑阶段中被忽视,被告人通常会因为他们先前被无罪释放的行为而招致更长的刑期(prolonged sentence)。[11]如果禁止双重追诉的基本要求在于防止政府基于单个犯罪行为对公民进行多次的惩罚,那么上述加重的刑期无疑违反了该原则的要求。

美国普通法院通常认为“加重刑罚并不构成对先前无罪行为的惩罚”,[12]之所以加重刑罚完全是出于对本次犯罪行为及方式的综合考虑,鉴于行为人已经暴露出来的对法律秩序的蔑视和性格上的缺陷,法院认为加重他们的刑罚不仅很有必要,而且还是十分恰当的。这种理由无异于承认加重刑罚是基于先前的无罪判决,存在逻辑上的混乱。[13]因此,美国刑事案件被告人的行为很有可能受到两次审判,第一次是在对该行为的正式审判活动中,第二次是在对另外犯罪行为的量刑活动中。法院尽管作出了各种各样的解释,但也公开认为不管被告人是基于何种行为受到指控,其过去的行为或者表现自然要纳入法官量刑考虑的范畴。美国普通法院的此种做法事实上已经构成了对禁止双重追诉原则的违背。

美国军事法院在大多数诉讼程序上与普通法院是相类似的,但是就禁止双重追诉而言却给予了被告人更多的程序性保护。这些程序性保护首先就体现在陪审团的选择上。军事法院陪审团和普通法院陪审团的主要区别在于前者在进行评议时并不需要采用一致决(unanimous)的原则,[14]陪审员们通过秘密投票的方式进行表决。根据《统一军事司法典》第52条第1款第2项之规定,除死刑案件外,其他所有的刑事案件只需要达到2/3以上多数即可作出有罪或者无罪的裁定。相反,普通法院所要求的一致决,使得许多审判活动由于一两名陪审员的不同意见而导致诉讼活动被拖延。如果一致意见始终无法达成,亦即陪审团陷入僵局(hung jury),那么该次审判则会被视为无效(mistrial),法官将会召集新的陪审团对该案进行再次审理。尽管美国联邦最高法院认为重新审判并未构成对禁止双重追诉原则的违背,[15]但毫无疑问,采取更加便利之多数决的军事法院在判决效率上高于普通法院。这种便利加速了审判程序,也显得更加合理。被告人无需在新的陪审团面前作出一遍又一遍的陈述,因此,从效率的角度上而言,军事法院更能够确保被告人的不被重复追诉的权利。

此外,《统一军事司法典》中还专门就在重新审判活动中加重刑罚的行为进行了专门规定,然而类似的规定在普通法院刑事案件审判规则中并不存在。普通法院所奉行的,正如在1969年North Carolina v.Pearce案中[16]所陈述的那样,“禁止双重追诉并未就通过再审而加重刑罚的行为作出限制,这种行为是基于纠正先前诉讼程序中的错误而行使审判权所必需的”。《统一军事司法典》第63条则明确规定:“在再审时,对于被告人已经军事审判法庭裁定为无罪的行为不再审理,对于原军事法庭作出的判决不得予以加重。”因此,无论是从程序效率还是从再审加重刑罚的角度来进行考量,军事法庭在保障被告人禁止双重追诉的原则方面都异于普通法院。

2.陪审团审判的保障

美国《宪法》第六修正案中规定了陪审团审判条款,设置该条款的目的在于限制政府和法院滥用刑罚权,要求量刑必须建立在被告人之同侪(peers)以“排除合理怀疑”[17]之程度认定该被告人有罪的基础上。如果陪审团宣告无罪,那么政府就不能对被告人加以刑罚,因为对该人犯罪事实的认定并没有达到排除合理怀疑的程度。然而,若是在后续的审判中,法院以先前被告人无罪释放之行为而加重其刑罚,实际上就破坏了或者是架空了陪审团审判条款的保障,也就是说,这种加重刑期的行为建立在没有排除陪审团合理怀疑的基础之上,不可能得到陪审团的同意。若将此种情形推到极致,则很有可能会导致如下结果:检察官在指控犯罪时选择一个更加容易证明的罪行,然后在量刑过程中就未指控的行为要求加重刑罚。

法院对该问题的解释是,没有作出有罪判决和被告人无罪并不相同,[18]定罪阶段的证明标准是“排除合理怀疑”,而在量刑程序当中仅需要达到“优势证据”的程度即可。[19]这种证明标准的脱节造成了司法实践当中的尴尬局面。尽管如此,法院也无法否认绕过了陪审团作出裁决的事实,即便法官认为被告人实施了犯罪行为,也必须交由陪审团作出有罪裁定。在量刑过程中加重刑罚的行为明显构成了对第六修正案陪审团审判的违反。

反观军事法庭的审判,有罪裁定一旦作出,审判活动直接就进入到量刑阶段。与普通刑事陪审团不同的是,军事法庭陪审团对有罪被告人的刑期有着更大的自由裁量权。《军事法庭手册》当中只规定了犯罪的最长刑期,陪审团对于刑罚的长短和种类可以根据案件的具体情况作出判决。这能够使得陪审员们充分考虑案件的各种情况,作出最有利于被告人的处理,而无需考虑普通刑事罪行中的最低刑期的限制,也能够避免法官基于被告人选择了陪审团审判而加重其刑期。[20]

陪审团审判条款对被告人权利保护最关键之处恐怕是在陪审团的组成人员上。军事法庭陪审团成员要么是受委任状的军官,要么是准尉或者入伍服役的军人,这些成员更加能够保证审判的公正性。由军人组成的陪审团,能够体现出良好的遵守命令性,并能尽职完成自己所承担的责任。当军官成为被告人时,法律还额外要求陪审团成员必须拥有学士以上学位,这使得陪审团更加有能力胜任该项工作。当然,如同普通刑事案件陪审员那样,军事法院陪审员也需要进行诚信审查(voir dire)和遵守回避(challenge)程序。但是,在普通刑事案件当中陪审员们应当如何作出裁定,这通常不会得到来自法官的专业引导和建议。在军事法庭当中却不存在此种艰难的处境,军事法官必须对陪审团作出详细的指导。如此一来,军事法庭陪审团成员不仅高度负责、受到良好的教育并严格履行职责,而且还对案件和法律有了全方面的认识。

3.不强迫自证其罪的保障

在美国刑事司法实践中,被告人在法庭审理过程中如果没有悔罪表现,在随后的量刑程序当中通常都会被加重刑期,这种处理方式构成了对美国《宪法》第五修正案“不得强迫自证其罪”的违反。联邦最高法院在Bram v.United States案[21]中明确指出,不得强迫自证其罪原则“禁止政府通过明示或者暗示的许诺获得有罪供述,无论该许诺多么微小”。同样的,最高法院也保护被告人在审判中拒绝作出有罪供述的权利,并认为被告人的沉默不得推导出该人有罪。然而不幸的是,该原则在量刑程序当中也经常被无视。

在美国大多数州的法律中,被告人如果在量刑程序中不到场表示有罪或者悔过,法官则可以加重对此人所判处的刑期。[22]联邦法院也常常以此为理由加重被告人的刑罚。被告人作出悔罪表述的基础仅在于被告人实施了该种犯罪行为。如果被告人在一开始就选择的是无罪答辩,[23]那么要求此人在量刑程序当中表述悔过则显得前后矛盾,也不切实际。因此,基于被告人的沉默而加重其刑罚,是对第五修正案不强迫自证其罪原则的违背。联邦最高法院显然也注意到了这一点,在Mitchell v.United States案[24]中,以肯尼迪(Kennedy)大法官为代表的多数人意见认为,不得强迫自证其罪原则适用于“每一刑事案件”(any criminal case),不仅包括审理阶段,还包括量刑阶段。然而,普通法院仍旧以恢复性司法和再犯可能性为理由加重被告人的刑罚。

在军事刑事司法中,被追诉人的不得强迫自证其罪权利得到了更加全面的保护。《统一军事司法典》第31条规定:“受本法管辖的任何人,在接受讯问或者要求作出陈述之前,均应被告知指控的性质,并需告知其有权保持沉默,否则所作出的陈述将会被军事法庭用作不利于他的证据。”在规定了“米兰达警告”的权利后,军事法院还扩大了不得强迫自证其罪的保障,明确要求讯问官必须告知被追诉人有获得律师帮助的权利。[25]该原则不仅在侦查阶段得以适用,在审判活动中也同样可以适用,在《军事法庭手册》当中也作出了具体的规定。

在军事法庭陪审团认定被告人有罪裁定作出后,随即进入量刑程序,对被告人犯罪行为所应判处的刑罚予以确定。同样的,法庭在此程序当中需要指示陪审员,被告人的沉默并不意味着被告人有罪,这使得涉案军人在量刑听审当中仍旧享有不强迫自证其罪的权利。如此,陪审团既不会仅仅基于法官之要求就加重被告人的刑罚,也不会因为被告人的沉默或者没有表示悔改而违背法庭指示加重刑罚。

4.正当程序原则的保障

正当程序原则要求法庭在对被告人的生命、自由以及财产作出处理之前,必须经过专门的程序和恰当的考量,也就是说,非经正当程序被告人不得被判处并执行刑罚。然而,正如在上文中所反复强调的,在量刑程序中加重被告人的刑罚(无论是基于先前的无罪判决还是被告人的沉默)实际上就是对正当程序原则的违背。如果被告人并没有实施某种犯罪行为,那么政府就无权对该人施以刑罚。

正当程序原则的要求在《统一军事司法典》第32条预审程序当中规定得更加具体。与普通法院不同的是,军事法院并没有大陪审团听审(grand jury hearing),[26]为了保障被追诉人的正当程序权利,法典要求在对其展开第32条当中的预审时,指控官和政府必须履行告知被追诉人获得律师帮助以及其他相关权利的义务,这种告知义务一直持续到陪审团作出有罪或者无罪的裁决。

此外,正当程序原则即便在量刑活动结束后仍可适用于军事上诉法院的处理程序之中。如果涉案军人认为他的审判活动受到了来自指挥体系或者结构的不正当影响以致于其没有享受到相应的合法权利或者合法待遇,那么军事上诉法院则可以推翻之前的裁定甚至签发令状将该案提交至最高法院。当然,自从1969年以来,最高法院从来没有推翻过任何一起军事法院的有罪判决,甚至也未对军事审判的公正性提出质疑,这也突出地反映了军事法院审理案件对正当程序原则的遵守。

八、审后复核

军事法庭作出的所有有罪裁决将会自动引发召集官的审后复核。根据《军事法庭规则》第1104条的规定,审后复核首先由军法顾问对法庭诉讼记录(record)进行审查。被告人有机会将其意见和异议等他认为足以影响召集官决定的材料提交给召集官。在召集官采取行动之前,召集官的军法顾问会提供一份关于应当采取何种行动的建议。

在综合被告人提交的异议事项和军法顾问提出的建议后,召集官有权对该案作出处理。召集官具有广泛的自由裁量权,包括暂停所有或者部分的刑罚,撤销一项事实认定或有罪裁决或者降低刑罚。唯一的限制就在于,召集官不能加重被告人的刑罚。

九、上诉复审

召集官对案件作出处理后,对案件进行上诉复审的时机就已经成熟。根据《军事法庭规则》第1203条的规定,对于特殊军事法庭或者普通军事法庭作出的包括一年以上拘禁、不良行为或者不名誉退役,死刑或者对委任状军官、军校学员的撤职等判决,将会自动引发刑事上诉法院的复核。

刑事上诉法庭可以对其享有管辖权的案件进行复审,除非被告人放弃其上诉的权利,但在死刑案件当中,被告人不得放弃该权利。所有其他的不由军事上诉法庭进行复审的案件,在经过召集官的确认之后,均由一名军法顾问对裁判的定罪和量刑进行审查,以判断是否在事实认定和法律适用当中存在错误。

如果有罪判决被刑事上诉法院核准,上诉人可以要求由军事上诉法院(Court of Appeals for the Armed Forces)进行再次复核。军事法庭作出的判决并非全部会经过军事上诉法院的复核,根据《统一军事司法典》的规定,经过刑事上诉法院核准的三类案件的诉讼记录应当提交给军事上诉法院进行审查:其一,所判处的刑罚包括死刑的案件;其二,军法总署署长下令送至军事上诉法院复核的案件;其三,基于被告人的申请和合理理由,军事上诉法院同意进行复核的案件。可见,只有经过刑事上诉法院复核的案件才能够送交军事上诉法院审判。该法院由总统任命的五名地方法官组成。除了死刑判决之外,军事上诉法院对于案件是否需要由其复核具有自由裁量权。上诉人还可以寻求美国联邦最高法院的审查,联邦最高法院对此也具有自由裁量权。但联邦最高法院颁发调卷令复审的案件,仅局限于经过军事上诉法院复审的案件,或者基于申诉而提供额外救济的案件,对于被否决额外救济的案件,最高法院并无管辖权。如果提出复核或者额外救济的申请被军事上诉法庭驳回或否决,那么该被告人只能通过向普通地方法院申请人身保护令的方式,来替代联邦最高法院的审查。

十、美国军事司法改革及争议

美国的军事司法制度改革也一直在进行当中,一些建议已经被反复提出,并不完全具有创新性。最近的关于改革的一些举措大多数是针对美军内部出现的性侵案件及对案件处理不公正的现象,这无疑是十分具有现实意义的。军事司法制度需要回应不断的质疑,并且逐步完善、适应和修正。为了对《统一军事司法典》进行修改,美国国会起草并通过了《军事司法法(2016年)》(Military Justice Act of 2016),待美国总统签署该法案后方生效。[27]鉴于指挥官在军事司法系统当中的关键性作用,美国军事司法改革的视角大多集中在对指挥官权力的限制上。无论是评论家、法学家还是美国国防部,都旨在通过指挥官的角色定位来平衡司法和纪律的关系。

(一)争议一:限制或者减少指挥官的指控裁量权

1.支持

支持限制或者取消指挥官在提交指控以及召集军事法庭方面的权力之观点可以大致分为以下三类。第一类观点认为可以将指挥官的指控裁量权移交到军队律师手中,[28]其理由在于军队律师相比于指挥官能够更好地判断特定的指控是否需要启动军事法庭来处理。第二类观点认为对军人犯罪的指控决定应当由指挥系统以外但是在军事系统内部的其他指挥官来进行。这种方法也并不具有新意,实际上在美国20世纪70年代的立法建议中就已经有相关的表述,即通过中心指挥官(central command)来起诉军事案件。此种观点的理由在于,指挥官可能在案件的处理过程中对被告人有偏私(这显然不是合适的理由)而选择不对其行为进行指控。[29]当然,相反的情况也可能会出现,指挥官也可能出于个人偏见而加重处罚。其他与之相关的批评者认为指挥官的行为可能会引发相同情形下不同涉案人的不同处理,即“同案不同罚”的问题。[30]第三类观点则主张将指控军事犯罪的权力交给地方检察官,正如同其他英美法系的国家在军事司法改革中所采取的措施那样。其理由在于如果该做法在其他英美法系国家能够运行良好,那么在美国也可以得到适用。

2.反对

考虑到众多要求改革指挥官地位的建议,国会重申了军事司法体系的首要功能和目的是为了确保军队中的良好秩序和纪律。上述支持改革的观点将司法当作是该体系的首要目的,并认为指挥官阻碍了司法功能的实现,应当成为历史。如果从维护良好秩序和纪律的角度出发,显然指挥官的作用是不可缺少的。军事司法系统中的大多数指引和规则就是为了协调这两种不同的观点。

军事法庭通过判例已经确认了指挥官在处理纪律和惩罚问题、启动军事法庭审判等实体和程序上被授予的广泛裁量权。[31]指挥官能够在众多的方式中进行选择,包括将斥责书纳入该人档案、非司法处罚、行政撤职甚至将案件提交至军事法庭审判。这些决定都是在对专门的军法顾问或者控方律师等指挥官的得力助手进行咨询之后作出的。军法顾问必须根据被指控犯罪行为的性质,可提供及可采的证据,指挥官的需求,侦查和指控该案所必需的时间,以及基于事实所可能形成的裁判后果进行综合的考量,以便为指挥官提供全面的法律建议。这些活动与地方检察官每天从事的事项基本上没有区别。

需要承认的是,在军队当中最终决定对该案应采取何种措施进行处理的是指挥官而不是这些法律人士,其理由在于指挥官需要对其指挥下的军队的良好秩序、纪律和斗志负责。[32]通常而言,这些指挥官接受过良好的教育和训练,其任职期间的行为将会被评估,如果在军事司法程序中存有“污点”记录,其将会从指挥官职位上被免除或者在提升考核时被否决。同样,为指挥官提供法律意见的专业人士也受到过良好的专业教育并拥有丰富的实践经验,如果他们没有能够履行他们的职责,其将会受到相应的不利后果。

3.主流观点:指挥官的指控裁量权仍应当保留

尽管从许多方面来看,美国军事司法与地方刑事司法系统十分相似,但是军事司法毕竟具有其特殊性,指挥官在军事指挥体系当中也具有特殊性,正如有论者写道:“美国军事司法系统是其军事任务的一部分。与地方司法系统单纯为了执行法律惩罚犯罪不同的是,军事司法是为了帮助军队成功地完成他们的使命:保卫国家。因此,军事司法系统的结构和设计就是为了打赢战争。”[33]因此,无论是将指控裁量权转移至一个不同指挥体系抑或是军队律师中,都会明显地损害指挥官在此项问题中的裁量权。如果将指控裁量权从地方指挥官转移给其他指挥系统当中的指挥官来进行,就会割裂指挥官对此案、此人的空间和时间关系,这种处理方式无异于将地方检察官起诉或者不起诉严重刑事案件的权力转移到了州首府甚至美国首都——华盛顿,并且它们作出的决定必须对地方发生效力。此种做法不仅会降低地方检察官的工作效率,也会使民众对于地方检察官处理地方犯罪行为的能力产生怀疑。这种后果也能够体现在指挥官身上。一旦军人发现他们涉嫌的违法违纪行为是由另外一个没有关系的人(尽管也是指挥官)来作出相关的决定,那么他们会理所当然地认为指挥系统当中的指挥官并没有能力对他们采取迅速、有效的措施,这无疑会降低指挥官的权威。

在作出是否将案件提交到军事法庭的决定之前,军法顾问通常会亲自询问证人,查阅相关法律执行报告,对现有可采的证据在指控中能够起到的作用进行非正式的评估,为指挥官提供全面的针对本案被告人在案件中的有利因素和不利因素的对比分析。如果指控裁量权被转移至由更上一级、处于更加核心位置的官员来行使,那么上述这些程序的大部分都会被省略掉,官员仅通过审查备忘录、收发电子邮件和查阅电子形态的证据,并不能更好地了解案件的真实情况,也不能替代当地指挥官在听取了军法顾问建议之后最终所作出的是否应当起诉至军事法庭的决定。

在美国现行的军事司法体制下,指挥官有权决定是否对涉案军人启动军事法庭审判程序,该决定是在听取了军法顾问的建议后作出的,在召集法庭审理之前都经过了深思熟虑。如果将此种权力予以转移或剥夺,会影响正常的指挥体系运转,并会给处于其指挥下的军人留下疑问:该人是否对他们具有权威?[34]这无益于维持良好的秩序和纪律。保留指挥官起诉裁量权的另外一个理由还在于,如果指挥官不再享有对其下属军人违纪行为的惩罚权或者指控权,恐怕要求其承担相应的指挥官责任就缺乏相应的法理基础了,这在司法实践当中已经有所体现。例如,在前南斯拉夫问题上国际刑事法庭上诉庭推翻了对前特种警察部队司令马尔卡的有罪裁定,并认为尽管马尔卡对他的下属指挥官具有一定的掌控权,但是却不享有对其下属非法行为的惩罚权,因为大多数犯罪行为是由地方检察官来管辖和指控的。进而,法庭认为对于马尔卡是否应当对其下属的犯罪行为承担指挥官责任存在疑问。

要求取消或者限制指挥官指控裁量权的理由主要体现在以下几个方面:其一,军事指挥官在行使指控裁量权方面不可被信任;其二,美国国会应当效仿其他国家,诸如加拿大和英国在军事司法改革后所采用的相关程序。争论者认为美国现行的军事司法体制显然是过时而存在缺陷的。

不同的声音始终存在,在美国本土也有许多学者提出针锋相对的观点。他们认为,了解其他国家的军事司法体系的运转确实很有益处,特别是在与这些国家的联合军事行动当中,但是美国国会不应当将别国的军事司法体制当作是本国效仿的典型。在作出决定之前,国会应当综合考虑军事力量的大小,军事人员在全球范围内的分布情况、军事司法系统的首要目的以及它们的历史和经验。

(二)争议二:限制军事法庭对案件的管辖权

除了限制指挥官的指控裁量权之外,美国军事司法改革的第二个设想是限制军事法庭对案件的管辖权。目前,根据《统一军事司法典》第18条的规定,军事法庭具有较为广泛的属事管辖权,不仅包括单纯涉及军事的案件,还包括普通法中的刑事违法案件。针对此种情况,有观点认为军事法庭的管辖权应当限制在单纯的军事犯罪的范围,[35]例如不遵守命令或者擅离军职等,普通的刑事犯罪行为应当交由地方检察官来进行。与之相类似的第二种观点是,应当在现行军事司法制度当中重新确立已经被抛弃的“军事相关性”(service-connection)标准,军事法庭管辖权仅限于那些与军事利益相关的犯罪行为中。[36]限制军事法庭案件管辖权的主要理由在于对该法庭审判行为的不信任,认为将普通刑事案件或者与军事利益无关的案件交给地方法院来处理能够更好地实现司法对公正的要求。

这种改革的设想似乎也遭到部分学者的反对。他们认为,从军事司法制度的目的来看,区分军事犯罪和普通刑事犯罪是没有意义的。军人实施了犯罪行为,无论是纵火行为、性侵行为还是杀人行为,均对军队良好的秩序和纪律造成了威胁,这与擅离军职所带来的影响在性质上没有什么太大的区别。

“军事相关性”(service-connection)标准在美国军事司法制度上中也曾存在,通过1969年至1987年一系列的案件经历了从确立到废止的过程。联邦最高法院在1969年O'Callahan v.Parker案[37]中指出军事法庭只对与军事相关的案件具有属事管辖权,道格拉斯(Douglas)大法官在判决书中写道,军事法庭并不是一个独立的司法工具,特别是在处理宪法相关问题的时候并不是那么的适合。两年之后,联邦最高法院在Relford v.Commandant案[38]中重申了军事相关标准,全体法官一致认为审理该案的军事法院对该案具有管辖权,并且总结了判断军事相关性的12个标准。然而该法院的态度也是摇摆不定的,在1975年Schlesinger v.Councilman案[39]中对该12个标准进行了否定。最高法院表达了其对军事刑事系统的信任,并认为军事相关性的判定实际上就是对下列事项的认定:“衡量该犯罪行为对军事纪律和效率的影响;涉案行为对军事利益的影响显然是区别于且远远大于对普通民事社会的影响;普通法院是否能够恰当地维护受损害的利益。”

在O'Callahan案中持反对意见的大法官哈伦(Harlan)在判决书中早就预见性地指出,军事相关性的标准涉及的因素极多,极易引起混乱和引发争议,这无疑会成倍提高军事法庭管辖权诉讼的数量。最终,该原则在Solorio v.United States案[40]中被废止,该案以5比4的微弱优势得出判决,认为O'Callahan案当中的多数意见已经偏离了之前长期存在的先例,即军事法庭的管辖权应当以行为人在实施被指控行为时是否为军队当中的一员为判断依据。实际上,在司法实践当中,无论是区分军事犯罪或者普通民事犯罪,抑或是区分军事相关或者不相关罪犯,都会引发以下几个难以解决与调和的矛盾:

1.混合犯罪问题

在美国军事法庭审理混合犯罪行为的情况并不少见,例如一名男性军官在派对中对女军人和普通女性实施了性侵行为,同时违背了他的长官要求在侦查期间不得与被害人联系的命令,最后为了避免指控而选择了无故离队(AWOL)。在现行的军事司法程序中,指挥官可以对军人所有的已知犯罪予以合并指控,也就是说一个军事法庭能够处理被告军人的四个违纪违法行为,这四个行为是互相关联的,为事实裁判者提供依据。如果依据第一种观点的要求进行区分(即军事案件与普通案件),军事法庭只能管辖该案中不遵守命令和无故离队的行为,那么被告人将会受到两个法庭的审判,性侵案件将交由地方检察官进行起诉并由普通法庭进行审判。当然这并不会违背“禁止双重追诉原则”,但是针对被告人的罪行进行两次不同的审判并不会为被告人,特别是被害人提供更多的公正。更进一步的,通过研究相关的判例可以发现,如果被告人预先被普通法庭进行了审判,那么在指控具有相关性的情况下,军事法庭就不得再对其相关行为进行听审了。

2.海外犯罪问题

在美国目前的军事司法制度下,如果军人在海外涉嫌犯罪行为,指挥官能够在当地召集军事法庭来对其行为进行审判。当然,如果有国际条约或者协议设定当地国家对特定犯罪行为具有共同管辖权或者排他管辖权的除外。如果按照区分或者限制的标准划分管辖,那么管辖权就会出现断层,也就是说除了军事法庭审理军事相关的犯罪之外,还必须要提供其他的审判组织来处理其他类型的犯罪行为。

一种可以选择的替代措施是依靠当地国家政府来处理涉案军人的其他犯罪行为。当然这种路径只有在美国同意将其公民交至他国刑事司法体系审判时才能实现,各国的司法制度并不相同,审判程序和个人权利也有区别。在历史上美国也并非没有此种做法,比如美国曾与德国就其本国驻军的管辖权问题签订了相关的协议。[41]

另外一种可以替代的措施是将此种指控的权力授予联邦检察官,此种方法的前提是联邦检察官拥有对该案的管辖权。2000年,美国国会制定了《军事海外管辖法》(Military Extraterritorial Jurisdiction),以期解决对军队海外平民雇员的管辖断层问题,但是该法规定仅对重罪(felony)方可管辖。根据该法的规定,被告人和证人需要被转送回美国本土在地方法院接受审判。也有论者提出美国可以在海外设立联邦法院的分支机构来处理这样的案件。[42]然而无论采取何种方式都会极大地提高司法成本。

3.非司法性处罚的问题

非司法性惩罚被认为是指挥官用于惩罚轻微犯罪行为的最有效武器。将军事法庭的管辖权局限在军事犯罪或者军队相关犯罪上,会减少指挥官根据《统一军事司法典》第15条规定的对轻微犯罪的非司法性惩罚权。该法第15条规定指挥官对涉案军人所犯之轻罪可以选择采用非司法性惩罚来取代军事法庭的审判,这通常都是出于对犯罪行为人的利益考量,因为一旦被军事法庭定罪将会在其档案中予以记录。

4.审前羁押问题

根据现行制度,指挥官能在作出是否指控决定之前限制涉案军人的人身自由,同时也提供了对该决定是否正确的中立的审查,通常是由一名与本案无关的官员来进行审查,由法官来进行司法审查。对人身自由是否要进行限制的判断主要是基于对该行为是否需要进行指控以及行为的严重程度来进行的。如果限制军事法庭的管辖权会导致出现这样一种情况,即该案属于普通的刑事犯罪案件应当归由地方检察院来指控并交由普通法院来进行审理,指挥官在此种情形下决定对犯罪行为人的人身自由进行限制就失去了法律上的正当性基础。

5.对迅速审判的潜在危机

目前军事司法系统以成文法和规范的形式确认了快速审判的要求,这也是选择军事法庭审判和被限制人身自由的被告人应当享有的一项权利。指挥官与其军法顾问一起确保了案件处理的及时性和高效性。将军事案件与非军事案件分开,这就人为地造成了两种诉讼程序并行的局面,无疑构成了对迅速审判的威胁。

6.辩诉交易将会受到严重影响

正如同在普通案件刑事诉讼程序中那样,在军事司法制度当中也大量地依靠辩诉交易这种审前协议来解决定罪和处罚问题。这种协议以被告人认罪为前提,以求减轻指控、撤销部分指控或者获得量刑上的限制。将管辖权分开之后,就意味着被告人需要分别与不同的主体就不同的犯罪行为进行“交易”。

7.让犯罪军人逍遥法外

根据案件性质划分管辖法院的建议的前提是,如果军事法庭不处理军人的普通犯罪,那么普通法院则需对该人的犯罪行为作出判决。这种假设实际上也难以成立。地方检察官,通常已经被当地普通民众的违法案件压得喘不过气来,认为军人在其管辖地域内实施了犯罪,该地方检察官就愿意加重他们工作量的想法是不切实际的,除非这个案件已经对当地普通民众和社区造成了重大影响,否则大部分检察官都不会积极地对此案进行指控。根据美国《宪法》第十修正案的规定,国会不得授权州检察官去指控军人犯罪,因此有理由相信在限制军事法庭管辖权的情况下,军人犯罪很有可能无法得到应有的惩罚,就更不用说军人在海外所实施的犯罪活动了。

(三)争议三:限制指挥官审后宽大处理权

根据之前的规定,在军事法庭对被告人进行定罪量刑之后,召集官有权力选择全部或者部分无视判决结果。这种权力最初是依据这么一种观念,即被告人的服役记录能够保证其审后的救济(减免)。但这也反映出这样一种担忧,即军事法庭也可能会出现错误,无论是在定罪还是在量刑程序当中。2014年美国国会通过修改《统一军事司法典》第60条的方式,对指挥官审后之权力进行了限制。根据2014年修改的第60条的规定,召集官仅能够对那些法定最长刑期不超过2年,且不包括撤职、不名誉、行为不良退役或者判处超过6个月以上监禁的犯罪行为行使该项权力。即便符合了上述两个条件,与性犯罪相关的行为也被排除在外,而且国防部部长还能够以制定条例的形式排除特定的犯罪。如果召集官打算撤销或者改变军事法庭对上述犯罪行为的认定或者量刑时间,那么他必须提供一份书面声明。2014年的《军事法庭手册》还明确规定了除非被害人的品格证据在法庭审理中被使用过,否则召集官无权以被害人的品格和一贯表现作为其判断的依据。

对于此项改革,美国学者当中也存在着不同的见解。有论者认为,美国国会对召集官权力的限制,使得在任何情况下被定罪量刑的军人都无法从召集官处获得宽大处理的机会,不管他的理由是多么的充分。取而代之的是,该名被告人必须等到军事刑事上诉法院对案件的听审。军事刑事上诉法院确实有权力在综合考虑实际情况和证据的前提下推翻先前军事法庭的定罪,也有权重新对军人进行量刑。但是这些上诉法庭的处理通常需要很长的时间。即便最后的处理结果是军人确认可以获得相关的救济,正如同召集官原本可以做的那样,但届时该人的惩罚恐怕早就已经执行完毕或者已经被开除军职了。

【注释】

[1]Parker v.Levy,417 U.S.733(1974).

[2]United States v.Watson,69 M.J.415(2011).

[3]《军事法庭规则》规定了所有类型的军事法庭处理案件的程序和处罚,这些规则类似于地方司法中的联邦刑事诉讼规则。

[4]《军事证据规则》适用于所有类型的军事法庭。该规则的目的是为了确保军事司法过程中的公正,减少不合理的司法资源的浪费和延迟,提高并增进证据法的完善和发展。

[5]总统可以制定条例,规定依据本法由军事法庭、军事审判委员会以及其他类型的军事法庭审理案件的审前、审判以及审后程序,包括证明的模式,以及特别军事调查法庭的程序。如果他认为可行,则可以适用美国地区法院审判刑事案件时得到广泛认同的法律原则和证据规则,但不得与本法的内容相违背或者不一致。

[6]尽管本法没有专门规定,所有不当行为或者侵犯武装力量的良好秩序或者纪律的过失行为,一切从性质上导致武装力量名誉败坏的行为,以及非判处死刑的犯罪和罪行,受本法管辖的人若被判处有罪,根据罪行的性质和严重程度,可以由普通、特殊或简易军事法庭进行定罪和处罚。

[7]Ex Parte Milligan,71 U.S.(4Wall.)2(1866).

[8]Everett,Robinson O.,“The New Look in Military Justice”,Duke Law Journal,1973(3).

[9]但依据《美国法典》第10卷第47篇之一设立的军事审判委员会除外。

[10]Green v.United States,355 U.S.184(1957).

[11]Hessick,Carissa B.and F.A.Hessick,“Recognizing Constitutional Rights at Sentencing”,California Law Review 99,No.47(2011),p.59.

[12]Witte v.United States,515 US 389.

[13]需要指明的是,无罪释放并不等同于无罪,特别是在证据不足无法认定被告人有罪的情况下,被告人之行为很有可能成为下次审判加重刑罚的原因。

[14]关于美国普通法院刑事案件一致决原则及其例外的规定,参见杨宇冠、郭旭:“‘排除合理怀疑’证明标准在中国的适用问题探讨”,载《法律科学(西北政法大学学报)》2015年第1期。

[15]United States v.Sanford,429 U.S.14,pp.15~16(1976).

[16]North Carolina v.Pearce,395 U.S.711(1969).

[17]排除合理怀疑是美国刑事案件被告人有罪的证明标准,参见陈永生:“排除合理怀疑及其在西方面临的挑战”,载《中国法学》2003年第1期。

[18]United States v.Watts(95-1906),519 U.S.148(1997).

[19]参见汤维建、陈开欣:“试论英美证据法上的刑事证明标准”,载《政法论坛》1993年第4期。

[20]在普通刑事案件中,定罪程序与量刑程序是相分离的。在通常情况下,定罪由陪审团作出裁定而量刑则由法官来进行。被告人也可以选择仅由法官对其定罪量刑,即法官审判(bench trial)。

[21]Bram v.United States,168 U.S.532(1897).

[22]Recognizing Constitutional Rights at Sentencing.

[23]美国刑事案件审判前被告人有权作出三种答辩,分别是有罪答辩(plea ofguilty)、无罪答辩(plea of not guilty)和不愿争辩的答辩(plea of nolo contendere).

[24]Mitchell v.United States,526 U.S.314(1999).

[25]Everett,Robinson O.,“The New Look in Military Justice”,Duke Law Journal 1973(3).

[26]晏向华:“美国大陪审团与检察官的公诉权”,载《人民检察》2004年第10期。

[27]撰写本书中最惊悚的事情莫过于法典的修改,但直至书稿完成交付出版社时止,美国总统特朗普尚未签署该法案,待《统一军事司法典》修改后,笔者会再展开对比、系统研究。

[28]Elizabeth Murphy,“The Military Justice Divide:Why Only Crimes and Lawyers Belong in the Court-Martial Process”,220 MIL.L.REV.129,177(2014).

[29]Lindsay Hoyle,“Command Responsibility—A Legal Obligation to Deter Sexual Violence in the Military”,37 Boston College International&Comp.L.Rev.353,360(2014).在该文中作者指出,指挥官通常会对与其有直接工作关系的下属之违法违纪行为具有偏私的可能。

[30]JamesW.Smith,“A Few Good Scapegoats:The Abu Ghraib Courts-Martial and the Failure of the Military Justice System”,27WHITTIER L.REV.671,693(2006).

[31]United States v.Hagen,25.M.J.78,84(C.M.A.1987).

[32]Michael L.Smidt,Yamashita,Medina and Beyond,“Command Responsibility in Contemporary Military Operations”,164 MIL.L.REV.155,159(2000).

[33]Charles“Cully”Stimson,“Sexual Assault in the Military:Understanding in the Problem and How to Fix It”,Heritage(Nov.6,2013).

[34]Victor M.Hansen,“The ImpactofMilitary Justice Reforms on the Law of Armed Conflict:How to Avoid Unintended Consequences”,21 Mich.St.Intl.L.Rev.229,266(2013).

[35]Michael I.Spak,“Military Justice:The Oxymoron of the 1980's”,20 CAL.W.L.REV.436,450(1984).

[36]Eugene R.Fidell,“What is to be Done?Herewith a Proposed Ansell-Hodson”,Military Justice Reform Act of2014(May 13,2014).

[37]395 U.S.258(1969).

[38]401 U.S.355(1971).

[39]420 U.S.738(1975).

[40]483 U.S.435(1987).

[41]例如北大西洋组织美军地位协定(NATO SOFA)。

[42]Edward F.Sherman,“Military JusticeWithoutMilitary Control”,82 YALE L.J.1398,1400 NO.10(1973).