三、文明初创期

中华民族古典传统中与众不同的具有如基因般重要,又十分鲜明且体现本性的一个特质,在我看来就是文化与自然深度的、难以分割的内在缠绕乃至化合。它首先表现在中国文字——汉字之中。(一)充满自然气息的文字符号系统——汉字

文字是区分前文明与文明的标志,也是文明和人的意识表达的基本符号。

汉字的独特性是世所公认的。就文字本身而言,基于形的形声义集于一字,是其结构的特殊,因基于形,故汉字被称为象形字。就其生存史而言,作为中华文明载体的汉字,“是世界上独一无二的、持续稳定发展且历久弥新的自源文字符号系统”,[17]该系统自形成至今,与同为自源的中华文明共生同存。正是这两个自源性,使我国的文化与文字都带着农耕社会浓浓的、独特的大自然气息。

可见,要读通汉字与中华文明之间的关系,进而识见其与认识自然的关系,尚须从汉字的字形结构入手。

汉字的形成,经历了漫长的几千年的过程。考古学家研究发现,早在距今7500年前的新石器时代,已有多处在龟甲、骨器、石器、陶器上刻画符号的存在,文字学家认为,这可看作是中华大地上文字初创的重要证据。[18]夏代则被认为是汉字进入创制并形成体系的时代。殷墟大量甲骨文的发掘,则足以证明至少在公元前1500年左右的商朝,已经使用汉字作为占卜、记事之用。同在安阳发现的约有5 000件带有铭文的商周青铜器,其中出现了近2 000个与今日汉字相对应的文字,这说明到商朝青铜时代,汉字的字形已在形态与结构上趋于稳定。全国意义上的“书同文”,则在公元前200年左右秦始皇下令统一文字之后。从此,“汉字”作为中华民族统一通用的文字符号系统,真实地存在和得以广泛使用。不久,又经隶书,发展到汉末更便于书写的楷书之推行,最终完成了书写的标准化且延续至今。历史上曾有的文字形态,从甲骨文到隶书,以书法篆刻的艺术方式代代相传,同样得到保留。

以上关于汉字创建历史的简要勾勒,说明其成熟性是由历史铸成且经受了历史持续的考验的。它从遥远的过去走来,至今仍以熟悉和亲切的面容与我们共处、交谈,带我们回到过去,启发我们筹划、思考未来。

汉字构成[19]在字形上的基本特点是象形,故又被称为“象形文字”,与西方国家的“记音文字”相比较,在构字的基准原则上就大不同。汉字的创造过程又逐步完成了由图式象形转化为笔画表形,通过构字的结构规定,将自然中存在的世界,转化为具有对应性和相对固定的文字符号式表达。而后,再将有形的字符与所指事物的语音对应,故见字能因形读音,且因形解义,汉字又被称为“形声字”,是借形而将发音、解义等形声义三结合的字。每个汉字所内含的信息量是三维异质且又内在关联的复合,它与语言所指代的事物对应。在语言向文字的转化上,汉字走出了独一无二的路径,体现了中华民族在文字创制中抽象思维不离情景的综合特性。

这一特征首先在独体字的创造中得到体现,如日、月、山、水、田、木等自然物,还有人以及表示人之姿势呈现形态与所占空间的“大”和“小”,它们成为汉字世界的首批成员。有了这些成员,随后的创作就以此为基础,用多种方式实现了汉字表达能力的扩大与提升。古人造字的方法主要有:

1.添加笔画,如“日”加一横为“旦”,表示太阳从地平线上升起的天明时分,加这一“横”创造的新字,实现了由表现实体向表现抽象时间的转换。又如“大”字上方加一横为天,实现了由人的站姿表达的实际空间形态向天体空间的转换。

2.将两个或更多独体字组合为新字,其结构有上中下、左中右等多种方式,目的是在直观综合的意义上表达字的音、形、义。如“日”“月”合为“明”,表达光亮,若“明”与“天”组合成“明天”,表达的则是经日与月一次转换后将开始的又一天,成了与时序有关的词。这种组合极具灵活性,其表意的能力也极强。如可表达一个动作:由“角”“刀”“牛”三个独体字组合而成的“解”字,形象地表达了抓住牛角,用刀解牛的分解式动作。又如可表达抽象的意义:由“日”“正”两个字组成的上下结构之“是”(即“是”字),日照正中时,地上的人物与影子合为一体,用这种自然的、可观察的、可经验的事实,来体现系词的意义“是”,即该词上下两部分的词语具有同等意义。这种由现象向抽象转换的智慧,着实令人惊叹和着迷!汉字深刻地体现了华夏民族依赖周遭世界上可感知的自然之事与物,来认识世界并凝聚成抽象,但依然能在阅读者头脑中唤起具体形象、情景和经验感受的从具象到抽象转化自如的创造力。

3.由一些独体字转化或特创为表示一类事物、意义的“偏旁部首”,组合成体量最大的新字。这些偏旁部首被约定俗成地赋予名称,如:“口”字旁、“心”字底、宝盖头“宀”等。至今,《新华词典》收集了201个部首,且将数以万计的汉字分归其中,不但便于词典查阅,而且在汉字符号系统中体现了类概念。一个汉字的部首大多表意,另外的部分表音。

4.字音在调上分为四声,汉字在形、声关系上存在同字不同音和同音不同字两种关系形式。它有利于在不影响表意能力的前提下减少汉字总量,也为识记、掌握汉字减轻了负担。

上述所列汉字在独体字基础上的造字之法[20]让我们看到:大自然是汉字的根与魂,“近取诸身,远取诸物”;形是汉字的体,“以形表意”“形声相益”;魂体相符、根深叶茂,约定成规、灵活衍生,则是汉字强大生命力的所在与表现。汉字还能唤起阅读者对自然的生动表象和感受,具有在读书的同时产生激活、沟通大脑两半球的独特功能。汉字是促进中国人思维能力,形成民族思维方式乃至文化基因的独特资源。多元综合、系统生成,是汉字自身创制过程依据的基本逻辑。此外,在汉字系统形成的过程中,一整套书写规则也逐渐完善:从单个字的笔顺架构,到成文的竖行直写,从右到左的排列等,用一系列结构将看似单个孤立、由点线组成的图式文字,整合到复杂、丰富且有序的篇章书写规则之中。在组建形式系统的意义上,也充分显示了中华民族的智慧,成为滋养世世代代中国人思维发展的无声却又无处不在、无穷无尽的宝库。

汉字,确实是中华天地滋生的瑰宝。(二)天、地、人共生的中华创世神话

神话一般被认为是原始初民的创造,多以口头传述的方式世代流传至今。几乎每个国家,乃至国家中不同的民族都有自己的神话,内容多为对自然、人间神秘力量的描摹与解释,离奇而充满想象。其中,创世神话是各国神话中普遍具有的一部分重要内容,且体现出民族集体对自然、万物起源的想象。我国学者陶阳、钟秀在专著《中国创世神话》中,将“主要包括天地开辟、人类起源、民族诞生、文化发端以及宇宙万物肇始的神话”归为“创世神话”,[21]并有详细的资料搜集、整理与评析,为我们提供了重要的分析资源。

在文化人类学研究中,普遍把神话归结为原始初民的创造,是民族文化的源头。但若从传播的角度看,我认为:神话尽管是在无文字记载之时就已有的口语创作,并借口头语言,或用叙说,或用诗歌唱词等方式,作共时性的空间横向传播和历时性的世代纵向传播。但每一次传播都是通过具体的传播者——人来实现的,而人的生存环境、文化和时代差异,以及个体的思想、理解、感受和表达,都会使神话的原型随传播而发生变化。至今,在一些相对尚处于原始社会形态的民族中,依然有用口头传播着的神话。何况文字产生之后,人们将神话加工整理至书面形式的过程,必然会将当时已具有的、被普遍认同的观念渗入其中。不同整理者用的内容大致相似,但描述和表达意向有所区别的文字资料的存在,很可说明这一点。所以,当我们看到神话中传递的某些观念和后世有一致之处时,可作两种推测:一是神话作为最早的口头创作,其所形成的观念对后世有深入、持久的影响;二是神话从初始出现到相对稳定,是一个漫长的过程,现在尚为我们所知的还能读到的神话,实际已渗入了后世文明社会的观念和理解。但不管是哪一种推测,我们都可以认定:一个民族的神话之所以还被传颂、记述,是因为它反映了这个民族的集体记忆中最被看重和认同的文化精神,是值得这个民族世代相传的宝贵精神财富。

基于上述认识,本人不把神话绝对定于原始初民的创作,而是作为民族文化精神经长期积淀后形成的、独特的集聚式表达。将其列在由原始社会到文明时代的初创期,以显示这部分内容与史前原生期的紧密关联性。

中国的创世神话内容十分丰富,与自然观相关的神话也不少。本文集中选择流传面广、影响深远的几则作典型分析,以示神话中呈现的文化与自然之独特纠缠。

1.宇宙起源神话

“盘古开天地”是此类神话中最具代表性和影响力的一则。

“天地混沌如鸡子,盘古生其中。万八千岁,天地开辟,阳清为天,阴浊为地。盘古在其中,一日九变,神于天,圣于地,天日高一丈,地日厚一丈,盘古日长一丈,如此万八千岁,天数极高,地数极深,盘古极长,后乃有三皇。”[22]

分析上述记载,至少可以得出以下四个观点。

第一,天地之初呈混沌、内具生命力的“一”,即“混沌如鸡子”之“一”。以“鸡子”作“一”之比喻,是一种有生命力的比喻。可见,中华民族文化中的天、地、人都是有生命的,在初始时期只是浑然一体,并非有无生命的区别。这种“生命意识”是后续“变化发生的基础”。在这浑然一体之中,包含着天、地、人(盘古)三类,人在天地之中。这里又确定了人与“天地”的空间关系。神话首句将如此重要的两大观点作了明确显示。

第二,天、地、人同步变化。这是一个漫长至“万八千岁”的过程,而其中的关键是盘古“一日九变”,是人自身的生长与强大成就了“开天辟地”之伟业。盘古“日长一丈”,使天地在上下两个不同方向,日高一丈,日厚一丈,终达天数极高,地数极深,“天地开辟”,不再浑然一体,盘古也达“极长”。显然,这与西方神话中上帝先在并居于天,创造世界万物(包括人)的观念极不相同。盘古用的是自己的生长奋力。[23]中华民族的宇宙起源神话,强调的是人之顽强成长,坚持不懈。盘古奋力生长的精神,是“君子自强不息”最为原始的神话式表达。

第三,天地性质的阴阳之别。这一段引文还值得我们关注的是:已出现了天为阳、地为阴的说法。由此可推测这一神话与阴阳学说的关系。正是这种文字上呈现的关联,使我们看到阴阳说在解释世界中的原始价值,所谓“天地交而万物生”“男阳女阴”,乃至万物都以其性质或性别而分阴阳。从“一”中区别出阴阳之“二”,从“二”中生出阴阳相交而成的“三”,“三”再生出“万物”。阴阳说是中国式自然创生说的基础,折射出中华传统文化中对自然生生不息顽强生命力的信仰,以及对生命生长伟力的崇拜。

最后,人类悠长的自身发展历史,是在天地开辟、各居其位之后始行的。全文以“后乃有三皇”作结尾,表明天地自然之道的确立为先,有了自然之道,方才可能有人类之史。这表明中华文明之初已确立了自然在先、人类生于大自然之后这样一种最原初的人与自然的时空序列关系。

以上粗略分析的启发在于:神话决不仅限于原始人猜测、想象思维的表达,后人更在乎的是神话内含的精神。直至今日,我们还常把具有重大历史意义的事件称为“开天辟地”之事,把这样的人物视为盘古式的英雄,就是一证。盘古是人式的神,是人之伟力的典型形象。

2.人类起源神话

中国人类起源神话有多则、多种类型,其中,最为众人所知的是女娲造人的神话。许慎《说文解字》释“娲”为“古之神圣女,化万物者也”,她可算是中国最古老的“女神”。除“抟土造人”外,她的另一个重要功绩是炼五彩石“补天”。在中国的神话世界里,男为盘古,女为女娲,这一男一女是最不能忘记的两位大神。在盘古“开天辟地”的神话里,盘古与天地共在,而女娲则是独存的,人由她创造而成。这个不同表明,在此神话创作时期,人与天地之分、人有人界的意识已清晰,天、地、人三界的关系在人的认识中已建立。

女娲不仅是创人之神,还是保护人生存之神。“补天”的神话让我们看到,自然对于人类而言,不只具有创生之善的恩惠,同时还有灾难的一面:“往古之时,四极废,九州裂;天不兼覆,地不周载;火爁焱而不灭,水浩洋而不息;猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱。”[24]如此生境描述,让我们看到了人在自然中的渺小和在灾难前的柔弱,若要生存需有神力相助。与西方的上帝放下方舟助人逃离相同,中国女神用的也是自己的伟力:“女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水。苍天补,四极正,淫水涸,冀州平;狡虫死,颛民生。”[25]“补天”神话的价值远不止于对女娲护人的感恩和对其伟力的歌颂,而是启示人们在自然灾难面前,要有战胜灾难的勇气和智慧。女娲所用的“补天”“止洪”“正极”之“材”,均是自然中已有之物。神话之巧思在于“炼”和“用”:“炼”之意在于对自然材料的改造,“用”之意在于发挥炼成之物克服灾难的价值。这是中国传统文化中持有的基本观点:人对自然不仅要有敬畏,还要有战胜灾难之勇和“善炼巧用”之智。它使人与自然关系的多面性得到了补充,也提出了人之生存所必须有的精神与能力。如果女娲只是创造了人,而没有启示人如何生存,那么在强大的自然面前,“创生出来”的人很快就会灭亡。因此,在我看来,女娲“抟土”“补天”两则神话的主角是同一个神,并非偶然,恰恰只有两个方面合一,才能构成人之创生与生存所必需的完整伟力。若与盘古神话联系起来,可再一次读出中华民族神话中崇尚自力更生、自强不息的一贯精神。

3.“三界”通、绝神话[26]

“许多创世神话讲,洪荒时代天与地相距很近,而且有‘天梯’作为天上神与地上人交往的工具。”[27]可作为“天梯”的有山,如昆仑山,有名为“建木”的巨树。通过“天梯”,人可上天,神可降落至地,天人交往借此变得容易。龚自珍则用“人之初,天下通,人上通;旦上天,夕下天;天与人,旦有语,夕有语”[28]寥寥数语勾画出了古代神话中“天人通”的常见局面。这个神话在一定意义上反映了当时人在意识中把天神看作“自家人”,希望能“互通信息”“友好往来”的愿望。这种天神与人平等的意识,在西方神话中似不多见。可以推测这是氏族社会尚无阶级、等级明显分裂时的产物。也有学者认为,这是“原始初民关于天体结构的‘盖天说’和天界(神界)、阳界(人界)、阴界(冥界)三界的宇宙观”[29]之反映。

但上述描写的“好景”不长,流传更广的则是“绝地天通”说法:“古者民神不杂,……及少皞之衰也,九黎乱德,民神杂糅,不可方物。……颛顼受之,乃命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民,使复旧常,无相侵渎,是谓绝地天通。”[30]这段文字十分明白地告诉我们:“民神不杂”(分等)是天经地义的事,因最古时就如此。出现“民神通”,是管理失序、道德沦丧的结果。为纠正混乱,恢复往古之常,由颛顼担当并完成了秩序的重建,成“绝地天通”之大事。然而,人又不能完全与天绝,因此催生了一个重要的文化阶层,即因具有通天地特殊能力而拥有文化与特权的巫师阶层。一“通”、一“绝”、一“阶层”,恰恰反映了时代已进入到阶级社会,即人类文明的开启阶段,即使在神话中,也要将阶级秩序分明的道理讲个明白。正因为如此,“绝地天通”在一定意义上可以看作是维护“古已有之纲常”的代名词,从而在我国文化传统中更受重视。

依我之见,“绝地天通”之说对于传统文化更深层次的影响在于:它提供了一种确定、论证“天人关系”的思维模式,即天为上、为神,地为下、为民。天道、天序、天象是解释人道、人序和人间万象的依据与规定。亦即传统文化中“天人合一”之天理具有决定性地位。这种思维方式,一方面反映了农业社会中人类对大自然无法控制,但对生存十分重要的对象——天道的重视,另一方面又反映了作为神意的“自然”“天道”对于作为人间法则的“人道”之决定意义,由此而生对天的敬畏。天象则被人为地赋予了人世间的文化意义,在思维方式的层次上,发生了自然与人文的深度纠缠。此纠缠持续、广泛地影响着数千年中华文明的发展。

华夏民族的创世神话还涉及天象起源、氏族与民族起源和文化起源等多种神话。细读下来可明显感到:这是人类进入文明社会,有了文字之后,在前文明和文明初期形成的深深的英雄崇拜。将上述几个方面的起源、创造或变化都归之于英雄式的神或祖先、祖师之功绩,为社会各个层次和领域都树立了顶礼膜拜的神、祖或偶像,进而为社会礼制的系统创建奠定了基础。这些神话所表达的精神和思维方式,与上面已述的三则神话基本相同,不再一一述评。

以上列举神话中呈现的自然观,是中华民族最初意义上的自然观:自然、自然与人的关系,由混沌而有生命的“一”开始,而后因生长和人的力量一分为三;自然的伟力对人具有养育和伤害乃至灾难的双重作用;代表人之生存需要的神,倾自身之神力与“炼”“用”之智慧,改变自然,战胜困难,使人能安居乐业、世代繁衍;人们将这些神当作英雄、天界的神和人的祖先、祖师来崇拜、颂扬,形成了最初形态的天、神、祖崇拜与信仰。三分之初的天神与地民有过自然方便、平等交往的日子,但因犯界而造成无德失序,最终“绝地天通”,天与人的关系转化为界线分明的等级关系,依天行事成为准则;自然对于人类的价值一分为三——作为准则的天,作为提供养育之资源之材和制作生活与生产工具之料的天,作为外在观察、研究和认识对象的天。

人与自然的分与别、相互关系及价值的多维度框架已初步形成,尽管只是用原始神话的形态表达,但文化与自然的深度纠缠已进入到多层面。中华民族文化中的自然观之独特性,不仅在具体解释上,而且在思维方式上,都已初步形成结构性的内核。

(三)阴阳合历的农历

进入农耕社会并持续以数千年计的中华民族,因生存与生产的需要,最关注的是人所不能把握、有其自行法则的自然界。农业生产中创造、积淀的世代相传之经验、知识、种植技能与生产工具的使用和制作,以农民大量的周而复始的日常实践方式,发挥着维持生命、创造财富和物质文明的重要作用。

与农业生产把自然主要当作劳动实践对象不同,农历的创制和形成过程,是把自然当作观察、记录并以自身体验而形成觉知的对象,进而抽象为把握大自然周期性变化规律的过程。农历是中华民族对可观察的天体运行和可体验的气候变换,以综合的方式作长期研究的智慧结晶,是中华民族最早形成的对时间命名、编序的方式和关于天象、气候与物候的学问。它是中华民族文明早期认识自然的杰出成果,是中华文明为人类文明所作贡献中最有价值的构成之一。

1.为时间建历

“历”在我们的意识中,通常被强化的是对某些事件、过程的记录之意,如自身参与其中的称为“经历”,记述外在、过去事件的称为“历史”。易被忽视的是,相关内容发生于其中的时间本身也有自己的“历”。现在我们身边有“日历”“月历”,但它们的主要作用只是告诉使用者现实的时日,很少会让人去思考这“历”是如何来的。

回望相关历史,值得我们自豪的是,世界上最早为时间之“历”形成“记法”的是我们的祖先。早在夏朝(约公元前21世纪到公元前16世纪)就已有了最早的历法,故中国农历虽几经调整变化,但在老人的说法里,还常称其为“夏历”。

历法是记载时日、规定计算时间标准之法。农历则是华夏文明的创造,是世界上曾经有过的各种历法之一,它在我国先于世界通用的公历而存在,且至今还在中国与公历并用。[31]

农历具体、直接规定计算时间的标准,标准的形成是先民对时空关系及其运行规律的认识结果,是中国古老时空观的集中表现。这是认识大自然中抽象层次最高的问题,我们的祖先用他们的智慧交出了自己的答案。

时间是无形无声、无影无踪之物,如何让时间变得可见、可记、可判?在这里发生了思维方式的重要转折,不是苦思冥想“时间”究竟是什么、长得怎么样,而是寻找与时间同时存在却在发生移动的空间参照物。地面之物显然不行。人在地面上,看不出高山、田野的移动;作物只是生长,动物按自己的需要移动,都不与有规则的时间变化同步。剩下唯有天上的太阳、月亮和星星,这些空间中璀璨的天体之物的移动,既可视、可见、可记载,又有循环往复的规律。天这一空间,就这样成为先民认识时间的参照物,“天空”一词是否因此而具有了空间的哲学意义?天空中发生的变化则成为重要的认识对象和为时间立法的最早参照物。与时空相关的意识也由此而生。

2.日、月、季、年的测定

日

昼夜的变化最易感受,太阳、月亮的交替升落构成完整的一日,人的生产、生活与其同步,“日出而作,日入而息”成了先民生活最自然的日常节律,也许“天人合一”的切身体会即由此而生。因以太阳为参照系,故一天称一“日”。

月

太阳太耀眼,人难以直视,又缺少形状的变化,无法以之判定由多少日构成周期变化。此时,月亮的柔和之光,形态的圆缺,上弦与下弦的周期性变化,就助生了以月为参照系,用“月”来命名的一个月的时间单位概念之诞生。

季

“季”这个时间单位概念的诞生,依据更为复杂。除以天空中的日、月为参照物之外,还要加上星座位置的变化。一年四季,气候温热冷暖,雨水大小多少,人体炎热凉寒的切身感受,地上的物候变化:植物春生、夏长、秋熟、冬枯,候鸟秋迁、春回,等等,综合构成了对时间长度为“季”的判断。(https://www.daowen.com)

从“季”的概念形成始,就有了天象、气象、物象以及人体对这些变化感受更为综合的判断,人对自然变化与时间关系认识的丰富性、综合性发生了层级提升。

年

有了“季”这个概念后,四季十二个月,就可能产生一个更长时段的周而复始的时间概念“年”。[32]可直接观察的依然是天空中的景象,先民最早尤以龙星为准。“这是因为,上古时代,有很长的一段历史时期内,龙星的出没周期和方位正与一年中的农时周期相始终”,[33]它自东向西沿顺时针方向转移,从初升至再次升起,就是经四季轮转的一年时光。

日、月、季、年最基本的依据都是日月星辰有规律的运动。“民无道知天,民以四时寒暑日月星辰之行知天”,[34]这概括了先民时空概念关联的形成。[35]

历史学家判定:西汉的《太初历》(约公元前104年)[36]确立了中国阴阳历合历[37]即农历的基本格局,并一直沿用至清末。

3.二十四节气[38]“年”( )的最初释义为谷熟,人在收割。这表明社会已进入成熟的农耕时代。据记载,二十四节气最早出现在夏朝。“二至、二分,已见于《尚书·尧典》,即今日之春分、秋分、夏至、冬至是也。降及战国、秦、汉之间,遂有二十四节气之名目”,“二十四节气全部之名称,始见于《淮南子·天文篇》”。[39]它们由十二个节与十二个气构成,在阳历年中几近平均分于十二个月,每月有一节一气,前者为节,后者为气。每季分三节、三气,统称为节气。二十四节气成为我国历法的构成,使一年中无声无息地时间增添了许多人间的生气和意义。在这些日子里,时间具有了特殊的意义和标志性。节气不只是与气象、物候的显著变化相关,而且与农业生产的重要农事相关,与一年收成的丰歉相关,还与政权的稳定、国富民安相关。所以,早在春秋战国前,就设有专司天文的官职,每个月都有“月令”。在重要的节气之日,官员还要带领百姓举行隆重的仪式,祭天、敬祖,祈求保佑一年风调雨顺、五谷丰登,丰收后也要举行答谢庆典活动。[40]

)的最初释义为谷熟,人在收割。这表明社会已进入成熟的农耕时代。据记载,二十四节气最早出现在夏朝。“二至、二分,已见于《尚书·尧典》,即今日之春分、秋分、夏至、冬至是也。降及战国、秦、汉之间,遂有二十四节气之名目”,“二十四节气全部之名称,始见于《淮南子·天文篇》”。[39]它们由十二个节与十二个气构成,在阳历年中几近平均分于十二个月,每月有一节一气,前者为节,后者为气。每季分三节、三气,统称为节气。二十四节气成为我国历法的构成,使一年中无声无息地时间增添了许多人间的生气和意义。在这些日子里,时间具有了特殊的意义和标志性。节气不只是与气象、物候的显著变化相关,而且与农业生产的重要农事相关,与一年收成的丰歉相关,还与政权的稳定、国富民安相关。所以,早在春秋战国前,就设有专司天文的官职,每个月都有“月令”。在重要的节气之日,官员还要带领百姓举行隆重的仪式,祭天、敬祖,祈求保佑一年风调雨顺、五谷丰登,丰收后也要举行答谢庆典活动。[40]

《礼记·月令》由分记十二个月的节气活动组成,形成了书写月令的文体结构。全文先记述太阳、星座的位置,然后说明该月在五行中的属性(如正月属木),列举同一属性的主神、动物、音律、数字、味觉、嗅觉、祭祀之神和祭品等,从其涉及面可见当时五行说涵盖万物的广度。之后描述的是可作为气象标志性的物候,如孟春之月所记为“东风解冻,蜇虫始振,鱼上冰,獭祭鱼,鸿雁来”。接着先描写天子的居住、服饰、车马、所用器物与该月的属性如何相配,如在孟春,因木之色调为青苍,故天子顺应季节所用之物均为青色。再重点叙述该月节气之日天子率众的活动,如孟春立春之日,“天子亲率三公、九卿、诸侯、大夫,以迎春于东郊。还,乃赏公卿、诸侯、大夫于朝。命相布德和令,行庆施惠,下及兆民”。其隆重的祈求年丰、万和之诚,以多种方式表达,读来天子威严、诚敬施惠的生动场面历历在目。再往下,主要是记述天子祭祀、祈福和率领众官员作象征性农业劳动,如立春之日的开犁仪式,下令官员“以教道,民必躬亲之”。除此以外,天子还要命掌管学政的官员——乐正,进行歌舞音乐的教习,下令不得作任何破坏自然和妨碍农事的事情,如孟春“命祀山林川泽,牺牲无用牝,禁止伐木;毋覆巢,毋杀孩虫、胎夭、飞鸟,毋麛毋卵”。最后,以对天、地、人三者关系的理性总结来结束“月令”全文。“孟春”篇中的结语是:“毋变天之道,毋绝地之理,毋乱人之纪。孟春行夏令,则雨水不时,草木蚤落,国时有恐;行秋令,则其民大疫,猋风暴雨总至,藜莠蓬蒿并兴;行冬令,则水潦为败,霜雪大挚,首种不入。”[41]再列一则《孟夏》的结语以为佐证,该结语除无《孟春》引文中的前三句外,也写了违背时令的后果:“孟夏行秋令,则苦雨数来,五谷不滋,四鄙入保;行冬令,则草木蚤枯,后乃大水,败其城郭;行春令,则蝗虫为灾,暴风来格,秀草不实”。[42]其他各月的结语,内容不同,结构相似,且依月后推,有律可循。

以《孟春篇》为例,分析《礼记·月令》的文体结构,旨在使我们对两千多年前的先人关于时令活动的所记、所思有一个相对具体和丰富的感受,理解古人的时间意识如何与天地万物、人间耕作、敬神怀祖、祈求和顺等息息相关,节气之日则成为聚合这一切的特殊日子。《礼记·月令》还让我们看到了古人对天地万物自然生长变化规律的细致体察,对各类生命的珍惜与保护。“月令”不仅规定人要做什么,而且强调不能做什么,不能违时令提前做什么,若违时做事,则后果严重,事与愿违。总之,天之道变不得,地之理绝不得,人之纪乱不得。司马迁的总结是:“夫春生夏长,秋收冬藏,此天道之大经也,弗顺则无以为天下纲纪,故曰‘四时之大顺,不可失也’。”[43]更值得关注的是:“月令”已反映出在天、地、人三分之后,古人已能在认识、顺应、不破坏自然之道的前提下,通过人自身的劳作来获取自己生存的资源。对天之敬,不再像原始时期那样,是由恐惧、不安、无力而生的跪拜、乞求,而是转化为一种敬奉的仪式,是为感恩、求得对未来的保佑。对神的迷信逐渐转向对天之道、地之理的探索,并依此建立人的行之纲。天、地、人之间,建立在人类认识和经验总结的基础上,由人主动顺应,从而达成和谐的新关系以及新路径,随着时间的推移,越来越巩固,成为古人得以生存发展的重要力量。

除了能从古代文献中了解先人的时间观和节气活动之外,我们还能从民间流传的大量民谣、农谚中读出古人对节气的重视,如:“立春落雨至清明”“春分有雨病人稀”“清明风若从南起,定主田禾大有收”“四月芒种雨,五月无干土,六月火烧埔”,[44]等等。它们大多是历代老农多年乃至毕生经验的总结,根据节气时的气象推测未来气象、收成与人之健康等可能。这一方面说明了节气在气象转折意义上的重要,当日的状态不只是关系到当日,而且关系到一个时段;另一方面,这些预测能否成功,在一定程度上是检测规律的手段。民谣中蕴含了研究气象的科学思维之萌芽,十分可贵。民谣反映了节气之于实际生活的重要现实意义。

关于二十四节气,还想说的是,其命名生动、优雅,又不失表达节气自身特征的清晰,既内含着事实的真,又透出浓浓的人文气息,使中国这一时间文化的独特创造充满了魅力。四个季节初到人间,都用了一个“立”字,由立春、立夏、立秋、立冬四个节气组成,分别开始了春、夏、秋、冬四个季节。这一“立”意味着到来,人们由此引出了许多期望和遐想:立春盼春风暖阳、草木发芽;立夏盼万物竞生、碧波荡漾;立秋盼瓜果满园、五谷丰登;立冬盼大雪纷飞、新年吉祥。每个季节的中间则按昼夜时间的分割,将一年中平分的两日,称为春分、秋分,将白天和黑夜分别最长的两天,称为夏至、冬至。“两分”“两至”,在时间意义上,表达了中国哲学把两极与中间“一分为三”的观念。小暑、大暑,小雪、大雪,小寒、大寒,则用“小”“大”两个字,区分了同一季内气候冷热的程度,由“小”到“大”提醒人们:要准备迎接最难过的暑、寒等极端气候的挑战。春秋两季的气象和物候变化较大,就用了一些形象、充满变化动感的词来命名节气,如春季的雨水、惊蛰、清明、谷雨,一路的“暖起来”;秋季的白露、寒露、霜降,则一路的“冷下去”。还有一组,我认为是在反映气象物候的同时,又能给人带来宽慰的命名,那就是夏季的小满和芒种,它们使人感到丰收在望;秋季的处暑,则让人可松一口气:酷热的夏终于要过去了。如果我们按季节诵读一组组节气,就会感到春的浩荡、夏的炎热、秋的清凉、冬的寂静,如此令人荡气回肠、浮想联翩的命名,怎能不引发无限诗情?节气的命名是文化之精品,可以成诗,可以作曲,可以编舞,可以入画,这再一次显现了中国字词的强大表现力和牵动人心的魅力。

在农历中,与节气形成相关,[45]在华夏民族中具有悠长传统的,还有一些重要的节日,如春节、端午、七夕、中秋等。它们也都与天象、气候、日月循环运行的节奏,以及农事、祭祖拜宗、阖家团聚等密切相关,是中国时间文化的独特表现。这些节日与二十四节气一起,由对自然的现象授时始,进而形成了特定社会和集体生活节奏的社会时间机制,构成了华夏民族的节日系统,如五彩珠琏装扮着我们的时光,世代相传,熠熠发光。

农历就这样深深地刻印在世世代代每个中国人的生活之中、生命之中,且以自然与人文在时空观上的深度纠缠,规定和度量着我们的生命、生活与活动的节奏、价值和意义。为人类认识时空提供了新路径和丰富、独特的经验。2016年11月30日,二十四节气被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产名录”,进一步确立了这份历史活遗产在人类文明进步史上的标志性地位。[46]

(四)独一无二的古中医学

本文把古中医学作为考察华夏文明自然观的一个典型例子,首先是因为它把人体看作小宇宙,既集天地精华于一身,又与天地万物相通;同时,中医学还把人作为独特的自然的对象来观察、研究,以养身、防病和治病,即人类自身的生命健康作为医学的目的;以自然界的各种自然物,如花草树木、飞禽走兽,乃至矿石泥土等非生物为药材,呈现出以外界自然养治人体内部自然的独特的人与自然之关系形态。

1.古老又年轻的生命之学

古中医学可谓是我国最早形成的一门关于人体生命的学问,其经典著作《黄帝内经》(以下简称《内经》)形成的确切年代难以断定,有学者称其“是一部传载汉代以前人们运用传统的哲学思想、思维方法,以及当时已经掌握的天文、历法、气象、物候、地理,乃至社会学、心理学,甚至数学等知识来探索生命奥秘,解释生命本质的,以生命科学为主体的‘百科全书’”,[47]这一判断,道出了《内经》成书大致公认的时间在西汉初期,其研究的主题是人的生命本身。《内经》几乎依据了当时与人有关的全部知识,反映了中国文化综合整体和动态辩证的思维方式。作为经典,它影响着世世代代中医学的发展,也是中医学教育重要的必读、必研之作。有学者为区别于科学主义的态度看中医,专门对古中医学作了如下界定:“扎根于中华传统文化,以中华民族传统医学理论为指导,解决人民身心健康需求,开展养生、疾病治疗、康复等活动的民族医学,就是古中医学。”[48]

显然,古中医学的文献不只有《内经》等经典,还包括几千年来医师世家代际相继、师徒传授而积累的治病救人的丰富经验与文本,包括经络运行的图文、针艾疗法、各种草药的名称与药性用途,以及各类疾病的治疗处方等,其数量之浩瀚,难以计数,再加上早已形成的一套古代医学话语系统,都使古中医学披上了一层神秘的外衣,其传授与学习都成为极难之事,也成为同类西方学科最难以取代和溶入其内的一门学科。故而,在一定意义上,我们可以说:古中医学是“最中国”之学。

中医学又是饱含生命的科学,这不仅指其对象与内容,还指作为中医的医生个体身上的德、智、才、技是中医学的活载体。他们的成功医案,诊断中的不断探索、发现,是中医学生生不息的动力源。历史上的神医扁鹊、华佗几近家喻户晓,众所周知的李时珍的《本草纲目》、张仲景的《伤寒论》等均已成为经典。他们一生治病救人、潜心研究的精神更是成为医界之圣和百姓敬仰、感恩的“神”。至今,中医群体中出类拔萃者,总是备受乡间民众包括今日市民的尊敬。中医与病人的关系,与西医相比,往往会多一些人和人之间的信任与温情,如治疗过程中的望色、闻声、切脉、问诊等独特的沟通方式,治疗过程的不求神速立效,而是讲究身体整体的调理,都会让人产生关切感,处于中国文化的情怀之内。

古中医学虽被认为神秘,但在西医未进入中国之前的数千年里,它一直是中国人生命健康和祛除病灾的真实福星。中医学深得民间钟爱,还因其关注未病之养生,取材于天地自然中的食物与药材,在一定意义上易普及。即使在今日,缺医少药的乡村,依然对中医抱着信仰与希望;对城市里有钱和更多闲暇时间的人而言,中医的养生之道,同样极富吸引力。对人文和自然科学研究者而言,中医学里的中国哲学与文化精神则是引起关注的重要诱因。正是这些,使得中医学这一古老的学问,自近现代以来,虽多遭否定,甚至一度被民国政府禁止,在医学正统意义上的生存空间被不断挤压,直至今日,还有不少人责其非科学,持不信任、不支持态度,但其生命力依然蓬勃,发展依然大有空间,值得期待,这是可称其为年轻学科的依据。

本人在此无力也无须阐述古中医学的具体学问,只是以《黄帝内经》为范例作粗略解读,旨在努力辨出古人在中医学中呈现的人体观,以及基于人体观得出的生命体生之养与病之治的观念,从而呈现中国古代在人体认识意义上的自然之道与文化精神。[49]

2.古中医人体观

古中医人体观所体现的中国文化之核心在于:将对天、地之对应和运变律动的认识,运用到对人之生命体的整体理解和阐述中;把天、地、人的和谐关联聚化到人体之内,在哲理上为人之生命找到了存在依据和生存的最高法则。借此,抽象的宇宙时空运行观在人体这个人人都拥有的生命体中得到具体化,使人人可感、可知、可解。这种解、聚、化的智慧,在人类古老民族中是少见的,直至今日依然会给人们带来宝贵的启迪。这一整合转化中重要的基础性构成之观念,除了前面已述的时间观之外,还有两个重要的方面,即阴阳两分论和五行系统观。

(1)阴阳两分论

阴阳两分论最初出自人对地面空间的定位需要。人站在任何位置,总有面朝和背向太阳的两个方向,向阳的一面被称为阳,背向的一面则称为阴;前者和宇宙中的太阳对应,后者与黑夜里的月亮相应。太阳和月亮是人在地球上能见到的两个最大星体,它们给人带来了白昼和黑夜,是定阴阳之分的“天则”。在时间上,白昼为阳,黑夜为阴;在空间上,向阳面为阳,背面则为阴。人将一日里太阳升起之处定为东,落下之处定为西,人面向东方站立,右侧为南,左侧为北。人所立之处,太阳升至头顶时的方位,即被视为中。这是古人最早形成的由“四方”和“中”组成的五个空间观念系统,其中内含了阴、阳这两个与方位和星体有关的概念。从“阴”“阳”两字的构成上,我们也可以推出:这两个字的产生和日、月等天象有关,但在日、月之后。它们与人的关系最初是表达朝向,后来抽象为表达两种质地相反的事物,后逐渐扩展,运用到各种不同领域,一切生物都可用阴阳分为两大类。阳为刚、阴为柔的性质规定,又使其可用于一切非生物,如山为阳,水为阴;连天地也有了阴阳之分。至此,阴阳成了古人区分各类有形、无形事物之属性的第一标准,在我国古代文化中普遍运用。《易经》中提出“一阴一阳之谓道”的结论时,阴阳已经上升到抽象的中国哲学最高概念——道的层面了。

阴阳之道的重要性在于它是一个富有生命力的“生生之道”,“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和”,[50]这段名言说清楚了阴阳和合之道的生生大义。在一定意义上,这是天、地、人的第一大道。

阴阳之道在中医学人体理论中具有基础性价值,它不只表现在人有男女这一基本的性别之分,而且强调每个人体内都有阴阳两气,两气平衡是身体健康的保证。无论何气,过盛或过衰,都不符合健康之道,不加调理就会导致疾病,任何疾病从表征上都可判断是阳盛还是阴盛所致。调节阴阳是养生之第一要义,《内经》开篇即言:“上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。”[51]人体除了要内以阴阳和于术数外,还要合外界四时阴阳之气的变化。其理在于“夫四时阴阳者,万物之根本也,所以圣人春夏养阳,秋冬养阴,以从其根,故与万物沉浮于生长之门”。[52]如若相反,则灾害生。懂得此道,是为得道,这是人体内阴阳之气与四时阴阳之气协调的关键。

关于人体阴阳还有一个需明白的道理:一日之中,一年四季,阴阳两气并非都是一样多少,故曰阴中有阳,阳中有阴,这是阴阳每一种气内部的程度区别,这一区别也要与天之阴阳的强弱相协调。另外,阳中有阴、阴中有阳、阳中有阳、阴中有阴,还表示两者不同的接续方式。阴阳虽然是性质相反的气,但它们在人体内的关系,绝不是简单的一分为二,而是存在着各种交互。

《内经》关于阴阳的论述主要指气,但并不限于气。人之身体每一部位、结构等实体,其性质都有阴阳之分:人体外表的肌肤、毛发为阳,内部筋骨脏腑为阴;就身体而言,背部为阳,腹部为阴;内部的脏腑,腑为阳,脏为阴。由此可见,人体之“实”的阴阳区分,具有一定的相对性:内在一切器官与外部的毛发肌肤相对而言,都是阴,但进入到内部脏腑的性质区分这个层次时,又有不同的阴阳性质。这令人惊异地看到了当代系统论意义上的分层结构之人体表达。

贯通全身的还有血脉与经络,它们也同样被分为阴阳。总之,阴阳学说在古中医学中是基础之说、全覆盖之说,也是复杂的相互作用和相交相合的转换之说。阴与阳是人体作为有机体的生命活动之内动力。人体健康与否首先可从阴阳的关系状态作判断。

(2)五行系统观

五行说约萌生于西周前后,形成于春秋战国时期,至秦汉尤其是西汉董仲舒的天人感应说确立后越来越盛行。它在中国古代思想史上有重要的地位。又因该学说被应用于人的日常行为和命运占卜之中,故在民间也颇有影响力,几乎所有中国成人都略知一二。

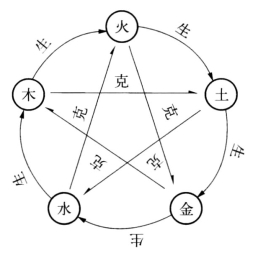

图1 五行相生相克图

与阴阳说相关,五行说最初是由判断方向的“四方”与“中”构成“五”,后再转化为五大物质之说,它们之间的排列有多种方式,与五方对应的物质是:木(对应东)、火(对应南)、金(对应西)、水(对应北)、土(对应中),最称经典的是《尚书·洪范》所列的“水火木金土”,日常语言中的通常说法是“金木水火土”。[53]然而不管哪一种排列次序,有意思的是其排列方式并非直线,而是圆形(如图1所示)。

此图虽简,但确实能帮助我们把握五行系统的最基本内容与核心思想。

第一,五行在此是指五种具体的物质,这些物质,除金之外,都是人生存在大地上最熟悉的基本物质:各种形态的水,每日脚踩大地的土,土地上生出或栽种的木,最初钻木取火,后又以木燃烧,得到广为需要的火。金在古代一般指铁等金属,由矿石煅烧提炼而成,金也能加入五行之中,说明它根本上也取于自然,且社会已发展到了能使用铁器劳作和用金属器皿盛物的青铜时期,人类的生存与生活已离不开“金”了。如上阐述,重在说明五行之物的选择并非随意,而是来自古人对自然界存在之物价值的重视,人不能离开这些最基本的自然之物。

进一步的认识朝着两个方向发展:一是给各种物质赋予意义的解释,以五行说认定的各物之性为准,与其他不同性质之“五”相配,如五色、五味、五德这样人文道德意义上的“五”,从而使五行物质之性转化为抽象意义上的准则之“性”,同时也使“五”这个数字具有超越数量符号的独特重要性;二是进入到对不同领域的五行提炼和性质、关系研究,如果从其在认识史上的价值角度看,五行引导了古代学者对各领域之基质的提炼意识,它不同于哲学中混沌的“一”,也不是只取唯一物质为基始的思维方式,而是用一组具有相关性的物质作为基始,这与古代希腊哲学中寻找物质基始元素的思维方式大不相同,五行系统因以“组群”为基始物质,使其对世界万物和宇宙的理解内含着关系与运动。

第二,五行说中要素之间的相互关系,是“生”与“克”相互作用与转化的生生不息的生命关系。生与灭是每个自然生命个体必经的生命历程,所谓“有始必有终”。整个大自然各种物质之间,也存在着相互依存与制约的生灭关系,这种关系正是自然界并不仅以个体之繁殖与死亡来维持生态动态平衡的关键所在,它也是现代生态学中的一个基本定律。古代中国则用“比相生而间相胜”的五行关系来表示。它使其中每一种“行”都具有双重功能:依顺时针方向,对相邻的“行”具有“生”的功能;对相间的“行”具有“克”的功能。若无“克”的功能制约“生”的功能,“就会生生不已,直到最后产生系统论所说的‘震荡’,而震荡将导致整个系统的崩溃”。庞朴进一步指出:“五行有自我约束、自我控制的机制。这使整个系统能维持平衡,保持稳定发展,而不至发生震荡,这是一个非常重要的系统论思想。”[54]本人认为庞朴的这一分析对于我们认识五行说实质上与系统观——20世纪60年代以来逐渐成形的西方科学哲学观——之间在思维方式上的相似性极有启发,并具有震撼力,两种提法不同却具有相似性的观点产生时间相隔两千多年,产生地点相隔无边无际。

本人以为这是五行说最具生命力的一面。一种相对原始的对于世界万物关系的综合认识,对人类经漫长的科学分析时代后,重新用综合的眼光认识宇宙自然内在关系的启示,使其在人类思想史上熠熠生辉。

第三,五行的组成包含着正反双向复合运动的、具有内平衡性的“序”,且是自然宇宙运作之大“序”。随着五行说的衍生,这一大“序”演化成了中华民族认识和解释人类社会、人生命运、万物万象之运行与变化的大“序”。其意义还在于由此形成了一种人生信念,给人们在逆境中依然怀有重生和改变命运的信念,不至于被完全击倒;让人们在功成名就、称心如意之时,保持谨慎、谦虚,以避免因“满”而“损”,或摧毁之力乘虚而入的可能;形成用分享、助弱等路径使“满”不达至“溢”的善良德性,生出归零、重新开辟新领域的智慧。

十分有意思且有趣的是,我们可以借用被称为“一般系统论之父”的贝塔朗菲(L.V.Bertalanffy)为拉兹洛(Ervin Laszlo)所著《系统哲学引论》所作“序”中的一段话,作为对五行说基本观点的概括性评述,再一次享受由人类认识自然系统的思维方式之相通与穿越时空所带来的惊喜,同时向我们的文化传统之智慧表达深深的敬意:“专家的假定是,宇宙是‘多元的’,它的组成部分可以充分地分离开来,让各种传统学科进行独立的研究;然而,作为一种补充,还需要用普遍的观点看待系统秩序和相互依存。”[55]

(3)古中医学中的运用

五行说在中国历史上的影响之广是空前的,不仅影响到思想界各专门领域,而且渗透到日常生活实践中。庞朴称其为“中国文化的基本框架”,[56]本人赞同并不以为过。中医学是关涉人的生命健康和疾病治疗的学问,有几千年的实践,其对五行的应用充分证明了这一点。从《内经》这一中医学最早的经典就能看到对五行说的全面运用。

首先是物质意义上的对应。《内经》把人体内的脏称为五脏,对应于五行,同时对应于五方、五时、五色及五官。“东方青色,入通于肝,开窍于目,藏精于肝”;“南方赤色,入通于心,开窍于耳,藏精于心”;“中央黄色,入通于脾,开窍于口,藏精于脾”;“西方白色,入通于肺,开窍于鼻,藏精于肺”;“北方黑色,入通于肾,开窍于二阴,藏精于肾”。[57]在上述基本关系判断的基础上,再进一步分析、指明不同季节易生的不同疾病和原因。《内经》给五行赋予了医学的术语与内涵。

其二,将五行、五方及阴阳等的关系,综合运用到对脏器相互关系的阐明,形成了对身体大系统内在关系的认识。

除五脏外,《内经》还有“十二脏器论”,指的是五脏、六腑和膻中(此指心包)。[58]《内经》就十二脏器各自的功能作了定位,强调相互间的相使关系。定位是别贵贱,即主次;相使则说明其内在相关性,其中有“主”有“臣”,有“决断”有“治节”,有“受盛”有“决渎”。从中我们可以看到五行的关系性质——相生相克、相反相成在身体系统内部的具体表现。[59]

《内经》还就每一个脏器在不同时节、不同地方的盛、弱状态,作了分门别类的阐述,指出:致平、不偏,方是健康的常人之道。[60]认识此种相互关系及其变化,除了察人之外部表现出来的“象”,以判断其内脏之“藏”的情况外,[61]《内经》尤其强调在认识人体的复杂性时,要明白“至道在微,变化无穷”“恍惚之数,生于毫厘;毫厘之数,起于度量”。唯有达到一定的数量和程度,方可知其规律,做出判断,有关于此的体系认识方能形成,即所谓“千之万之,可以益大,推之大之,其形乃制”。[62]在此,我们还能感受到关注变化度量的求精准意识,这正是医学的特征:差之毫厘,失之千里。无论是诊断,还是配方,都是如此。

五行关于“序”的独特性,在古中医学关于上述两点的简述中都已涉及,其中尤与自然季节和天、地、人三气的变化相关,[63]不再赘述。

尚须特别提出的是,古中医学除运用阴阳五行说来阐述人体生理系统之外,还特别关注人的精神、心理状态与身体之间的内在统一。古中医认为,人的精气神就分别落实在人身的上、中、下三部位,称为“三田”;脑是人的精神之“田”,《内经》对此作了清晰的区分:“夫五脏者,身之强也。头者,精明之府,头倾视深,精神将夺矣。”[64]然而,身心又是不可分割的,这在古中医关于问诊和医治方法的取舍中表现得最明显,《内经》中多次明言,诊、治病时,不仅要了解大小便的情况和脉象,而且要“观其意志,与其病也”;[65]询问时一定要“数问其情,以从其意,得神者昌,失神者亡”;问其情还要深入到其人生遭遇与变数,[66]然后方能知其病源、病根,才可对症下药。

综上所述,古中医学的“人体观”,在《内经》中已十分深入和具体地阐明了:人体是自然的一部分,人体健康与天地万物及其自身的精神状态之间存在千变万化的复杂对应关系。它充分体现了中国传统思维关注生长变化之道及应变之策,要求医者既通基本原理,又能应对每一个具体病人做出切合其本身状态的诊断和治疗。

《内经》对此医之大道有清晰的表达:“通于无穷,究于无极也”“善言天者,必应于人;善言古者,必验于今;善言气者,必彰于物;善言应者,同天地之化;善言化言变者,通神明之理”。[67]据此,对医者和以继承医道并教众人者,提出了“上知天文,下知地理,中知人事”[68]的知“天地人事”之教的要求。人们通常认为,教育学与医学有很多相似之处,读《内经》到此处,骤然发现本人提出的对“教育”一词的中国式定义——“教天地人事,育生命自觉”上半句,竟然在《内经》中找到了直接对应的传统表达根据,意外之惊喜,难以言表。[69]

古中医学确实是一把打开中华文明宝库的钥匙。我们需要在当代社会背景下,不只是从中西医学各有利弊的意义上,而是从中华文明与世界当代文明的复杂关系,从人与自然内在关系的意义上,重新认识中医学,重新开发中医学这个藏于深山,并因饱含传统文辞术语而蒙上神秘面纱、令人却步的中华宝库。