尼·弗·丹尼尔逊致恩格斯

伦 敦

1892年10月3(15)日于圣彼得堡

尊敬的先生:

您最近的来信使我感到非常高兴,对此,谨向您表示衷心的感谢。我不能不同意来信的几乎全部内容。

1853—1855年的失败表明了我们经济结构的不完善。1861年的宣言成了一条自然而然的出路。这就是六十年代我们所有的政论家所持有的观点。我们的某些经济学家和政论家看到资本主义生产方式在向何处去的时候,试图为我们国家找到另一条出路。他们曾确信,俄国不应当象自由主义经济学家们所希望的那样摧毁农村公社,而“应当不经历资本主义制度的苦难,通过发扬自己的历史条件,去占有资本主义制度的全部成果。”〔1〕在我们面前有两条道路,但我们认为走西欧所开辟的路比较好,所以,我们放弃了我们“自己的历史条件”。“而自此以后”(大概在把数以百万计的相当大一部分农民变为无产者后),我们就投入了“资本主义制度的怀抱”,以便体验这一制度的“确定不移的规律”。

我们的经济学家,以及引文作者,都相信,“这一制度的苦难”的威胁有可能避免。历史上的制度是相当坚固的并能适应他们企图在这些制度的基础上建立的新的社会结构。我们的农村公社乃是共同占有若干土地面积的一群农民。但公社的每个成员都是独自耕种自己的份地。他们曾经作过共同完成公社的某些工作的尝试。您可以看到甚至是最近几年来所作的类似尝试(《总结》第一卷,第580—586〔2〕页)。在我们的劳动组合里,这种协同劳动达到了较高的社会化程度,——诚然,这主要是在鱼猎方面。

按照您的意见,我们别无选择,我们不得不走西欧走过的那条路。1861年以来我们的经济史正在证实您的看法。我们正在走资本主义道路。在《资本论》里清清楚楚地、独创性地揭示和阐明的资本主义的全部规律及其一切后果都赤裸裸地——如果可以这样表达的话——表现出来了。在这里,一切资本主义关系都表现得这样露骨,以致这种关系的结果对于每一个肯留心注意事实的人来说,都是一清二楚的。

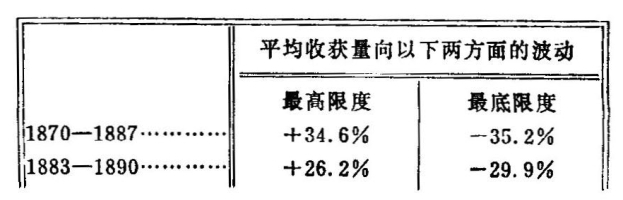

经过三十年,这一制度导致了危机,不是生产危机,不是货币危机,或某种局部危机,而是破坏我们全部社会生活和经济生活的危机。资本主义找不到摆脱危机的出路。您看到了,资本主义把成百万劳动力解放出来了,而它未必能给一百万人提供工作;资本主义使土壤贫瘠、使大片土地变成无林带、使江河水源枯竭,以致它为自己本身的危机奠定了基础——这些危机不象西欧那样每隔10年—15年重复一次。这些危机也不象最近十五年那样是经常不断的。每隔3—4—5年周期性地重现的地力枯竭的现象是我国危机的基础;这些危机是由人完全从属于自然界这个情况所决定的;这些危机使资本主义的生产形式服从于气候条件,等等[1],这些危机的经常性一年比一年减少,最终使资本主义生产本身变成无政府状态;这些危机表现得越来越尖锐,以致去年我们亲眼目睹了二千四百万或是40%的欧俄居民因这一制度而挨饿的情形。

当然,我们不可能找到任何与在西欧起作用的因素不同的新因素;但在对居民的不加掩盖的剥夺和剥削中,在居民无法保卫自己免受“确定不移的规律”的影响的窘境中,在我们的半“孤立状态”中,我看到了我们已经达到我国经济史上危机时期的又一证据。

您说,这一看来没有出路的状况在别的一些国家里可以通过贸易上的剧烈变化和用暴力开辟新市场来寻求出路。我们没有这样的出路。俄国不得不在自己的经济制度里寻求出路,它不可能找到任何国外市场,此外,俄国没有就业的居民实在太多了。

整个资本主义生产形式的不完善如此明显,这种生产形式的影响对全国的破坏性如此之大,以致俄国社会不得不寻找某种出路,——如同1853—1855年那样,——而这一出路只有在发展我们从历史上继承来的制度中才能找到。

“社会力量完全象自然力一样,在我们还没有认识和考虑到它们的时候,起着盲目的、强制的和破坏的作用。但是,一旦我们认识了它们,理解了它们的活动、方向和影响,那末,要使它们愈来愈服从我们的意志……这就完全取决于我们了。”(《杜林先生在科学中实行的变革》)[2]

如果我们的社会不去寻找任何出路并默默无言地看着自己的成员堕落和死亡的话,那末它将失去存在的权利,它将不再成为一个社会,而会变成一个腐烂的肌体,变成一具活尸,活到只不过能耐心地注视着自己的堕落和腐烂的程度。

如果我在以前的信中提到过我们的保护关税制度的话,那末,这是因为我打算给您提供在这种制度下我国农民被剥夺的速度的资料。“保护关税制度是制造工厂主、剥夺独立劳动者……的一种人为手段”。[3]很明显,自由贸易和保护关税制度各自意味着或者是自由剥削和剥夺农民,或者是通过保护关税来实行的、迫不得已的剥夺农民。“随着以前的自耕农的被剥夺···…农村副业被消灭了…… 只有消灭农村家庭手工业,才能使一个国家的国内市场获得资本主义生产方式所需要的范围和稳固性”。[4]而正如您所看到的那样,这种消灭不可能使我们的国内市场获得“资本主义所需要的范围和稳固性”。

这种剥夺正愈来愈发展。正如您所看到的(《法学通报》1891年第11期第416页),撒马拉省大约全部公社土地的6.5%被抵押了,也就是说,6.5%的公社土地事实上在富农手里。(https://www.daowen.com)

对于地主来说我们有为了帮助他们摆脱自己土地产品的累 而建立起来的一个专门机构。我指的是“国家贵族土地银行”。〔3〕大约有42—43%的私人地产已被抵押,而如果我们除去二、三个省(沃洛格达、维亚特、奥洛涅茨,这几个省有一些大型制铁厂,它们拥有大片未抵押的土地[5]),那末,被抵押的土地的相对量将达到45%左右。这个债务由于农产品价格下跌而变得更加沉重。

而建立起来的一个专门机构。我指的是“国家贵族土地银行”。〔3〕大约有42—43%的私人地产已被抵押,而如果我们除去二、三个省(沃洛格达、维亚特、奥洛涅茨,这几个省有一些大型制铁厂,它们拥有大片未抵押的土地[5]),那末,被抵押的土地的相对量将达到45%左右。这个债务由于农产品价格下跌而变得更加沉重。

值得指出的是:黑土带的农民欠国家的债(欠交税款)平均比北部地带的农民欠国家的债多。如果拿债务的相对量(也就是债务总额与每年支付的直接税总额之比)来看,那末我们就会发现,1890年欠债最多的是撒马拉省,债款为每年支付的直接税的306% ,乌发省为249% ,奥连堡省为245% ,喀山省为202%。这五个省遭受了饥荒。

北部地带“以遵守规定的模范行为”(《欠收与人民的灾难》。这本匿名书的作者是财政部副部长叶尔莫洛夫〔4〕)偿付自己的债务。不应忘记,这些债务和欠交税款是“榨取”来的;“榨取赋税”——农民自己是这样形容这一事实的(叶尔莫洛夫,第156页)。当债务增加时,居民们显然没有偿还债务的钱。除了上面遭受饥荒的这四个省之外,占第五位的我们发现是债务总额达117%的莫斯科省,而占第六位的是收成不好的下戈罗德省。

这一事实在工厂主雇佣的工人的相对数中得到了解释。在莫斯科省工人的相对数是最高的;它总计约占该省全部居民的10%。莫斯科省周围的七个省农民的负债率没有超过16%(从0.6到16%),而这些省的工厂居民没有超过2%。

忠实于您的 尼·丹尼尔逊

[1]作者注

[2]见《马克思恩格斯全集》第20卷第304页。——编者注

[3]见同上书第23卷第825页。——编者注

[4]同上,第816页。——编者注

[5]在彼尔姆省,某些私有者拥有的土地面积高达二百万英亩,例如:德米多夫的塔吉尔制铁厂,斯坚波克-费尔莫尔伯爵夫人的上伊塞特工厂,雅柯夫列夫的继承人的阿拉巴也夫工厂,以及其他一些工厂;乌拉尔的109家制铁厂占有3800万英亩,或1024.5万俄亩土地。(《1889年俄国采矿工业统计资料汇编》圣彼得堡,1892年。)(作者注。)

〔1〕丹尼尔逊在这里和下面不确切地援引了马克思致《祖国纪事》编辑部的信。(参看《马克思恩格斯全集》第19卷第128—129页)——第630页。

〔2〕丹尼尔逊引的瓦·巴·沃龙佐夫《农民村社》一文,署名“瓦·巴”,载于上述那一卷中(参看注287)。——第630页。

〔3〕国家贵族土地银行成立于1885年,它按照对地主有利的条件,向贵族发放以土地作抵押的贷款,目的是维持地主的土地占有制。——第527、529、544、633、711页。

〔4〕[A·C·叶尔莫洛夫]。《歉收与人民的灾难》1892年圣彼得堡版。——第633页。