介绍

在身心障碍的一体化(Integration)及融合(Inclusion)教育方面,意大利长久以来被视为居于领先地位。自上世纪70年代中叶起,国际组织即指出意大利身心障碍儿童教育是欧洲地区所有国家中做得最好的(Berrigan,1994~1995)。

一体化及融合运动始于上世纪60年代,为身心障碍服务的机构关闭,健康服务机构重新组织,使得每一个地区有专属的负责单位。这种分散设立机构的运动,为反对隔离身心障碍学生政策缔造了一个教育上平行的运动。

在1971年,意大利国会通过第一个有关身心障碍儿童的教育法令,同时确立了公立学校不准隔离儿童的教育政策。这个法令与接下来在1977年公布的法令直接赋予6到14岁儿童接受融合教育的权利,除非这位儿童的障碍过于严重而无法适应一般的学校。然而,卫生以及教育当局也意识到早期介入的重要性,许多地区开始提供6个月到6岁身心障碍幼儿的服务课程(Cecchini & McCleary,1985;McCleary,1985;Robins,1985)。在1995年,一个新法令确保了0到3岁身心障碍的幼儿被安置于婴幼儿中心的权利。

根据1971年的这个法令,身心障碍儿童的定义是儿童在动作技能、行为方面有永久性的困难。这个定义包括唐氏症儿童、脑性麻痹、智力低下(IQ低于60)、失语症、儿童精神异常、严重的语言障碍以及严重的学习障碍,听障与视障儿童第二年也被包括在内。诊断是由当地的健康机构来负责的,诊断工作通常依据在不同地点、情况下的观察结果,以及脑部神经与心理方面的评量和适当的标准化测验。当地的健康机构与孩童、家庭以及教师共同进行后续工作。同组人通常在一起共事一段很长的时间,持续不断地提供儿童、家庭以及学校所需的服务,并且协助儿童在各个不同阶段学校的衔接工作,强调提供儿童一套完整的计划。在大部分的情况下,儿童行为方面的心理治疗性药物与严格的行为学派并不容许使用在孩子身上(Mallory & New,1994;McCleary,1985)。

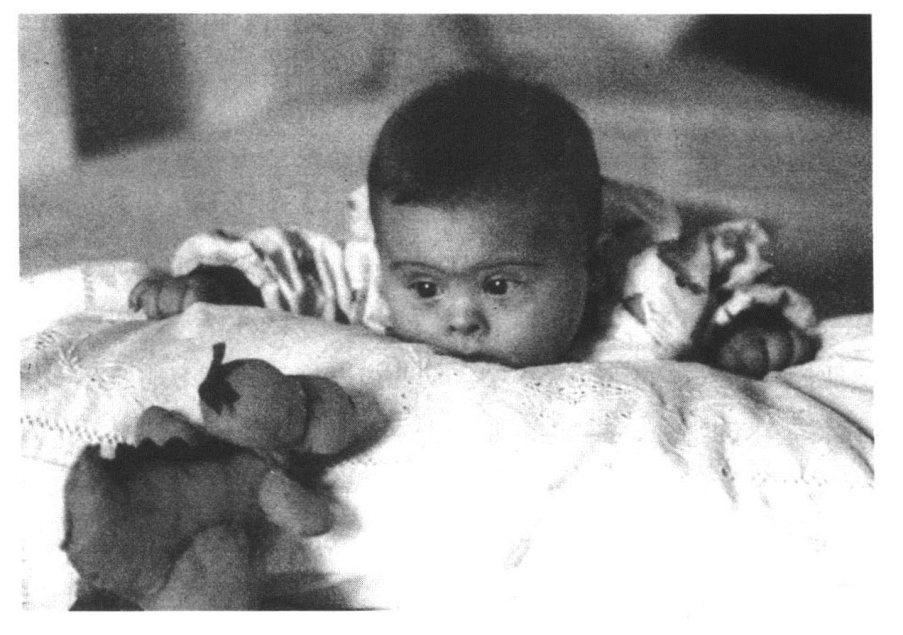

图11-1 一个小婴儿:所有的婴儿都有特殊的需求与权利

在1977年与1992年,全国性法令进一步针对公立学校中的整合课程实施提出特别的策略,规定每一个班级最多只能有两位身心障碍的儿童,而每班学生总人数不得超过20位;班级的教师们可能获得支持教师额外的协助,以达成统整的目标,支持教师、身心障碍孩子、教师和全班幼儿共同合作,有轻微学习或行为障碍的儿童则不接受特别的协助。然而,实际上,教师们与健康机构的服务人员了解到这些孩子的表现低于一般正常的儿童,并在避免贴上特殊标签的伤害下,提供这些身心障碍的儿童特殊的照应(McCleary,1985)。一体化课程体制内的教师依规定要有40个小时的在职教育,这类的在职教育通常与一体化课程实务的训练有关。

意大利的身心障碍幼儿教育体系是往下延伸的义务性一体化教育模式(Cecchini& McCleary,1985)。在一开始,社会化是一体化教育主要的目标,哲学理念逐步发展,由最早的生理方面的融合到全面性的融合,让身心障碍的孩子能真正融入,成为班上的一份子,目标在发展学习、沟通以及社会互动方面的潜力(1992年的法令)。

史密斯:5年前我初次参观戴安娜学校,我记得曾经问过费列皮尼:“市立的学前学校与婴幼儿中心接受需要特别照顾的幼儿吗?”当时费列皮尼很惊讶地回答:“当然!这些孩子有进入就读的优先权,我们认为这些孩子拥有特殊的权利。”当时我就很想多了解你们对于身心障碍儿童的教育政策与实施方式。你是提供身心障碍儿童支持方面的研究专家,你可以告诉我们在瑞吉欧·艾蜜莉亚的特殊幼儿教育吗?

桑茨尼:瑞吉欧·艾蜜莉亚的融合教育是自学前教育阶段开始,甚至在1971年的全国法令公布之前就有了。融合活动经由非常谨慎地规划,同时在所有的市立婴幼儿中心与学前学校实施。在身心方面有特殊需求的孩子以及单亲家庭一直有接受安置的优先权,即使他们只在入学的候补名单中。幼儿被安排与同龄小朋友在一起,而每班只安置一位有特殊需求的幼儿,通常也依照心理学家兼教学协同研究人员和其他教师们的判断,提供班上一位额外的教师,担任全班的支持教师。这类的人员组成可避免变成瑞典特殊儿童教育学者赫尔斯特伦(Agneta Hellstrom)所谓的“保镖模式”(bodyguard model)。在这种模式里,助理(常常具备很少的经验与训练)变成需要额外协助的幼儿专属的特别人员,这种做法反而养成幼儿与助理之间双方面不健全的依赖。

每一个班级只安置一位特殊幼儿的实质作法,可避免在教室活动中增加太多成人,而减少形成属于幼儿自己的社区的机会。除此之外,也避免造成教师太多的压力,也让所有家长对于他们子女所受到照顾的程度感到放心一些。

这些特殊幼儿家庭所支付的教育费用与其他的家庭一样。依照相同的标准,这些特殊幼儿也可以参加课后的延长时段,一直待到下午6点,就像其他父母皆外出工作的小朋友一样。

史密斯:你可以描述你对于特殊幼儿的专业职责吗?

桑茨尼:我担任的职务是心理学家兼教学协同研究人员,负责所有就读于瑞吉欧·艾蜜莉亚所设立的公立婴幼儿中心与学前学校的身心障碍幼儿。我同时也是教学课程小组的成员之一,定期与市立幼儿教育的主管瑟吉欧·斯拜吉亚利、教学课程小组的主管卡利娜·里那第等人一起开会。我的特殊任务便是担任联系工作,作为幼儿教育机构与这些提供医疗给我们市立幼儿学校机构的人员,如健康部门、社会局和社区的卫生所之间的桥梁。例如,我经常与精神科学家、神经科学家、心理学家、语言治疗师、复健治疗师与医师等人会面,一年中,我们定期举行多次会议以协调配合我们之间的工作。

我主要负责协助接受安置的幼儿入学,与家长面对面,协助特殊幼儿的家庭选择适当的婴幼儿中心或学前学校,鉴定所需的特殊设备,确定所有的家庭都参加第一次全校的学年会议,并且提供所有教职员所需的在职训练,同时也支持及协助教职员们改善教室环境、家具、资源及教材。有时候也需教导他们依照指示执行特别照料幼儿的例行规则。我也常常建议一些活动与材料,协助幼儿在班上适应。例如,一种高浓度的彩色原料受到有视觉障碍的幼儿的欢迎。我协助职员们与每一个家庭建立关系,假如幼儿仍然没有足够的团体经验时,我也帮助教师们设计一些可以鼓励幼儿社会互动的活动。

之后,当毕业时间来临时,我与小学或课后辅导的相关职员召开会议,以确定幼儿尽可能地顺利衔接到其他的学校。一般来说,我们相信这类与家长、教师、治疗师以及市政官员所召开的会议可以协助身心障碍的幼儿们顺利地进入整个环境,同时也鼓励家长关心这些特殊幼儿在未来长大成人后所面临问题的相关性议题。

史密斯:你如何援助这些特殊儿童的家长并与他们共事?

桑茨尼:在瑞吉欧学校里,所有的幼儿入学时都经过一段循序渐进的过程,对于有特殊需求的幼儿来说,这段时期甚至更长,才能够减轻分离焦虑,并且尽快地进入情况。例如,某位患自闭症的幼儿,在尚未正式进入课程时,父母便带着来学校整整参观了一年。

我们为新来的幼儿与家庭的调适做了许多事,同时也特别注意这些特殊幼儿的饮食与睡眠习惯。在与家长开会的时候,我们试着去减轻家长们在孩子就学后可能产生的任何恐惧。我们与家长的关系必须非常谨慎地规划与思考,建立一种正面的关系是我们最重要的工作。所有能够让幼儿与家庭感到放心自在的安排是我们最优先考虑的。家长认为当我们向他们询问许多有关幼儿的事情时,我们让家长觉得有信心,我们了解他们孩子的每一项基本需求及他们的好恶。尤其当他们的孩子仍是小婴儿时,我们让家长更放心,特别在他们可能已经为他们把孩子交给其他人而产生罪恶感,或不愿离开他们的孩子时,这种询问的过程提供家长良好的示范作用,也鼓励他们询问有关他们孩子的情况。

家长的观点是非常重要的,必须公开并记录下来。几年前,我们举办一个进行数个月之久的研讨会,与会的家长、教育工作者以及市府官员们聚在一起讨论身心障碍儿童在瑞吉欧·艾蜜莉亚接受终身教育,其中也包括学前教育这个阶段,你可以从我们的出版刊物了解整个研讨会的始末(Coordinamento pedagogico didattico nidi e scuole comunali dell'infanzia,市立学校育儿教学实务与教育学的协调,1993)。

一旦幼儿一切都稳定了,我们便协助家长找出一些他们可参与的项目,这样可让家长觉得他们也能为自己的孩子以及其他幼儿的福祉贡献出力量。我们想让这些有特殊需要的幼儿们能融入班级日常例行活动中,让家长看见他们孩子更正面、有能力的一面,看他们如何与其他幼儿一块参与有趣且令人兴奋的项目。我们希望能避免负面的比较,并注意每一位孩子的特殊才华与贡献;我们也希望身心障碍幼儿的家长能在学校多待一点时间,这样可以看见他们的孩子如何与他人交朋友;同时我们也鼓励有特殊幼儿的家庭之间建立一个联络网,计这些家长能相互支持并观摩其他家长的观点。

史密斯:你如何进行特殊幼儿的教育规划?

桑茨尼:与特殊幼儿一起工作可以是一种“具教育性意义的活动”,集合了我个人、孩子班级教师及学校的教学协同研究人员,就像我们所有的工作一样,从观察与记录开始,观察与记录一直是最基本的,但对特殊幼儿而言,更有其特殊的益处。

经过一段相当长时间的观察与记录,便形成了我们所谓的“意愿宣言”(declaration of intent),这是一种学校与健康当局之间的协议书,以确定彼此的合作关系,所作的声明包括我们未来可能使用的方法与材料,以及实行的想法和理念,这种声明并非制式化、约束力太高的文件,教职员只能毫无弹性依内容进行。事实上,当我们愈了解幼儿,我们愈期待教师们在学校教学协同研究人员和我个人的建议下,不断地修改、重新诠释以使课程更完善。计划的重点并非只着重在幼儿本身的障碍上,同时也留意到他们丰富的能力,对我们来说,提供许多丰富的可能性与高度的期望是很重要的。我们的工作便是借由幼儿们自己的原动力与兴趣,协助他们找到自己的方式。

另一个我们对一般幼儿作记录的标准程序,对这些特殊幼儿也十分重要,婴幼儿中心或学前学校都有关于每一位幼儿的资料夹,这个资料夹里有相片、观察记录、特殊事件的轶事记载以及幼儿作品范例。教师们花很多的时间与精力,记录孩子在学校发生任何事情的最新发展。这类的记录不只是一份报告,也代表着专业人员、家庭与教师们共同支持孩子的成长,这份记录随时可以让家长过目;实际上,整个多年的完整记录资料在幼儿即将离开学校时,家长可以拿回家保存。

史密斯:请说明教师或其他与特殊幼儿接触的职员们所接受的训练程序与所获得的协助有哪些。

桑茨尼:与特殊幼儿接触的教职员并没有接受特殊的训练,我们先前提到过,假如班级需要一位额外的教师,那么这位额外的教师也逐渐变成班上所有小朋友的教师。例如,就读于戴安娜学校一位叫做斯特拉的小女孩,因为她过于粘人的个性,特别需要一位大人与她建立特定的关系。一般的处理原则是假如某位幼儿传达出任何特殊的讯息,我会将之与学校内所有的同仁,包括厨师与清洁人员分享,让所有的人员了解,并感觉自己帮得上忙。这样,这位幼儿到了任何地方,不管是其他班级、厨房或游戏场等,都会受到欢迎。

我提供教师在职训练的主要方式是根据自我观察与自我分析的方式。当我在学校里看见某些实施的方式并不符合幼儿最大利益时,我会录下当时的情景,在后来的教职员会议上鼓励教师们针对录影带里的情况提出探讨。我特别让他们注意到幼儿当时的反应,然后要求所有的教师们谈一谈他们注意到的事情,并比较大家不同的见解,大家重新详细说明讨论中产生的新想法。这样一来,我们共同架构并共同解决问题。

另一例子中,有一位幼儿无法自己行动,花太多的时间坐在桌子前,看过录影带之后,教师们可以看出当时整个情况是冷落了他,他们想到应该把活动移到地板上来进行,让这位幼儿与其他小朋友能够更加入彼此的活动中。在此情况下,教师们花很多时间找出可以让这个幼儿感兴趣的活动,然后教师再通过团体活动与项目活动凸显这位特殊幼儿的经验与长处。

史密斯:我知道在瑞吉欧·艾蜜莉亚的幼儿被视为是有能力、也拥有权利的。就比如你所提过的,特殊幼儿有特别的权利,例如可以优先排在入学名单的最前面,同时也提供他们所需的支持。那么你对于一般幼儿的印象如何影响你看待身心障碍的幼儿呢?

桑茨尼:赋予差异性本身的价值并尽可能地开发最多的潜力是我们基本的理论取向。每个人都不一样,这么说是十分正面的。我们体会到身心障碍者有其不同之处,但是这只是众多差异中的一项。一旦我们了解了我们的差异时,我们逐渐认识自己是谁而别人又是谁,哪些事情是独一无二的,而哪些事情又是相同的呢。通过想法的冲突,我们和他人比较出相同相异处,在认知上达到某种平衡状态,而逐渐综合为对自我的定位,借由许多方式来自我观照,都可以建构出自我的形象。

这就是我们的教育取向,当幼儿描述自己并且讨论彼此的差异之处时,他们便建立了对自己与对其他人的概念。届时,幼儿告知自己是谁或像什么,他们讨论却也辩驳。我们相信在这种方式下,幼儿对差异能够发展出真正的认知与了解,并以认识自己与他人为基础来建构自我概念。

自我概念完全建立在与他人的关系上。与他人产生关系的同时,幼儿内心便有自己的影像,这将建立幼儿与同伴间和与成人间的真实关系。与特殊幼儿相处时,很重要的一点是判定谁应该是他们生活中重要的成人与同伴,这个人可以与他们长时间地相处在一起,形成动力并维系关系。我们用这种方式去协助特殊幼儿建立关系,尤其是当这些特殊幼儿刚进来时,我们也协助他们从他们与父母和家庭的关系中认识自己。

教室的活动大部分以小组分组方式进行,这种小组进行活动的方式使身心障碍幼儿喜欢他们所做的事物,并想再做一次。我们的目标也就是让他们喜欢来学校,并逐渐培养其自主能力。

史密斯:在你们的学校里装置了许多的镜子,以戴安娜学校为例,在广场有一个巨大的,可以走进里面的金字塔型的立体造型镜子,在穿衣间也有镜子,在走道进门的地方也有与幼儿视线一般高度的镜子,有许多放在桌子表面的镜子,在浴室里也有可照前后左右的镜子,还有哈哈镜,甚至在学校外的水泥围墙上也镶嵌着小镜子。

这对我来说也是一个豁然开朗般的行进经验。几个月前,也就在我第一次参观瑞吉欧·艾蜜莉亚之后,我体会到“注视自己的重要性”(我借用“儿童的一百种语言”展览中的一个项目的主题名称)是关于有身体上差异的人的自我形象。在一个很晚的夜里,我独自住进西雅图的一家饭店里,我开始思索反射的形象。当旭日东升时,我用相机拍了几张我自己在镜中闪耀的裸身驼背的样子,当时真是一个情绪宣泄的时刻,也激励我写信给马拉古齐并且开始我的旅程,发掘与了解瑞吉欧·艾蜜莉亚的特殊幼儿的成长。

就自我形象方面来说,你可以说说你对这些镜子的看法,尤其是对那些看起来不一样的幼儿而言。

桑茨尼:镜子是幼儿建立自我定位的一种方法。在社会化的过程中以及游戏的某些部分,我们总是利用镜子,而非用在特殊的治疗或者任何特别设计的方式。借由镜子,我们可以认识对自己的看法以及自己到底是谁。

对幼儿来说,特别当他们穿着戏服时,镜子让他们有实验的机会。幼儿们刚扮演一个新的角色或人物时,在一开始会先稍微进行游戏,但稍后他们自己可以决定什么时候继续进行,什么时候跳出这个角色。这时镜子是一种认识扮演角色的好方法,且当幼儿开始实验他们对于所扮演的新角色或行为的想法时,镜子的功用就更大了。

对某些特殊幼儿来说,要他们看镜中的自己并不容易,他们可能不太能接受他们自己的形象,不过我们也不应该强迫他们接受。但是教师必须多留意,因为从来没有使用过镜子的幼儿突然间发现他们自己的影像,可能会很兴奋、快乐,甚至停止手边正在玩的游戏,仔细地观察自己的影像,教师应该注意到这一点。据我们的观察,当幼儿开始与他们自己的影像玩在一起时,他们实验、扮鬼脸和研究他们自己的表情,这或许是一种获得能力与学会掌握他们的形象及他们如何看待这形象的方式。当他们与自己的影像玩得很愉快时,他们可能开始喜欢照哈哈镜,但这一切得由幼儿自行决定,而幼儿也应该有许多机会照一般的镜子,看看自己镜中真正的样子。其他时候,镜子也帮助肢体障碍的幼儿不移动身体便能观察其他小朋友。这点很重要,尤其是对那些无法行走的幼儿,他们有时候喜欢从镜子中观察别人,但不希望别人知道。

图11-2 看着外面,和来学校接她回家的父母打招呼

史密斯:就我的了解,你所说的几乎都可以公平地适用在所有幼儿身上,甚至这些对特殊儿童而言是特别重要的。你可以谈谈一般幼儿与他们班上的特殊幼儿相处的情况吗?

桑茨尼:我们观察到幼儿们知道差异的存在,但这不是一个冷落某个人的理由,我们发现幼儿们很聪明地发掘属于自己的方法来给与更多的机会与可能性。他们非常努力地尝试找到和身心障碍幼儿的相处之道,我们相信这得归功于我们重视团队合作,而非个人成就的哲学观。在个人成就与在团体中贡献己力之间,幼儿们一直不断地自我协调。

我们坚决地秉持着一个最基本的价值观,也就是重视所有幼儿的权利,在知识的发展和追求上寻求并组织他们自己的策略。每一个来到这个世界上的个体都具有某些能力,我们的义务也就是找出鼓励这种发展的途径。我们总是提醒自己,特别是对这些年幼的幼儿,我们无法决定或预知他们的潜能。事实上,对这限制的突破很可能就在某个角落,我们不限制可能会出现或以后将发生的事情。

史密斯:这就符合了你们不愿在学前学校与婴幼儿中心使用标准化的测验、评估工具以及评量表的理念。

桑茨尼:我们尝试超越这些医学诊断,超越对缺陷的叙述,仔细观察这些障碍如何影响整个幼儿。我们一直不断地寻找关于幼儿学习策略的蛛丝马迹,也就是我们所说的“儿童的一百种语言”。我们也一直不断地寻找任何可以让幼儿学习的变通之道,有愈多的可能与选择,就愈能从中找到孩子最有效的学习方法,通过富创意的计划,教师提供孩子更多成功的机会。

费列皮尼:教师们需要做许多富想像力的计划,要知道假如设计真正令人感兴趣与令人兴奋的活动,那么其他的幼儿也会参与其中。每个人都能加入项目的设计,我们总是能找到一些适合幼儿的程度,或对他们有意义的事。我的女儿现正就读于小学,但她至今仍津津乐道关于她以前就读戴安娜学校时所参加的那些令人兴奋的项目,这些项目活动让不同程度的幼儿都能加入。我们不去强调最后的成品,而应该着重在参与的过程。

只注意幼儿的精美成果的人,假如在“儿童的一百种语言”展览会这种场合,便无法发觉那些持续不断发生在瑞吉欧学校的美好事物。瑞吉欧的幼儿也不是一直投入这一类高层级的产品制作,他们花大部分的时间在安静和嘈杂的活动中,这些活动就像土壤养分一般但滋养特别的项目,提供机会让所有幼儿进行实验与探索。

史密斯:你能讨论一下在与幼儿相处的时候,如何处理他们的情感表达问题?

桑茨尼:我们花了很多心力照顾所有幼儿的感觉,特别是特殊幼儿,我们必须给他们机会表达自己的感情,同时也注重帮助他们学会表达情感的方法。有时候,人们太重视认知的技巧却忽略了幼儿的感觉,感觉对每个人都是重要的,幼儿对他人表现的善良心与敏感度,我们有必要支持。

有时候,我们发现某位特殊幼儿看起来似乎不快乐,这也许感染了来自家庭的不快乐。例如,家长对于幼儿的情况感到伤心,此时,我们可能决定介绍家长一些援助与治疗的方法,特别是对状况属于长期性的幼儿。一旦家庭面临情况的发生,事情的严重性可能让人手足无措。

费列皮尼:你看见那位小女孩吗?(一位幼儿闲逛时经过,停下来玩挂在墙上的几个玩具)当露西亚(注)去年来这里时,她被诊断为有精神方面的问题,她曾经有过多次可怕的发怒情形,她的行为真的很难控制。健康机构指派一位心理学家来协助我们为她规划课程,我们的心理学家兼教学协同研究人员依凡娜,也与她的父母和职员共同处理这件事,在最早的几个月里,班级中还加入一位额外的教师。现在,露西亚在学校适应的情况相当好,虽然她的家庭生活仍然很艰苦。

史密斯:我今天观察了露西亚一整天,依据我的观察,在加拿大或者在美国,她的某些行为可能会被视为“自闭”。

费列皮尼:也许是,但是我们也谨慎有效地找到了处理她的行为的方法。戴安娜学校的同事们现在很高兴露西亚可以和朋友共同加入活动,并成功地表达出她的感觉。我们不愿意将注意力集中在某些症状、病因以及被贴上的标签上,而我们也相信我们对有特殊需求的幼儿的原则,有助于增加所有幼儿的正面经验。

史密斯:几年前我参观这里的时候,曾经在戴安娜学校看见一位名叫安东尼拉的脑性麻痹孩子,你知道这个孩子的近况如何吗?

费列皮尼:安东尼拉这个孩子与我们在戴安娜学校相处3年,我们从她的身上学到,从一活动中获得的技巧,可以用来协助幼儿熟悉另外一个活动。例如,安东尼拉几乎没有肌肉控制的能力,但是我们注意到她玩电脑与粘土的兴趣。持续玩粘土几个月后,她开始知道空间的概念:上、下、左、右。这个发展帮助她认识并学习字母的形状——学习读写的重要关键。在校园内走动与上洗手间时,她也需要别人的协助。在注:所有幼儿的姓名皆用假名。教师们、依凡娜和我等人的教案设计会议后,便由教师来执行。安东尼拉是一位很安静的小女孩,但别的小朋友喜欢带她出去,绕着操场到处跑。现在她在小学适应得非常好,她利用电脑与人沟通和完成学校功课。

史密斯:斯特拉是另一位目前就读于戴安娜学校的特殊幼儿,你可以告诉我们一些关于她的情况吗?

费列皮尼:斯特拉两年前进来,当时她只有3岁大。教师对于她的家庭知道得很清楚,因为她的姊姊才从戴安娜学校毕业。在她3岁之前,斯特拉完全由家里照顾,她母亲辞去工作,而她的父亲则兼一份额外的工作,所以她的母亲可以全心全意地待在家里照顾她。当初她的父母要让斯特拉就读,心里有些矛盾,因为他们无法肯定其他人是否知道如何照顾他们的孩子,这位母亲非常保护她的小孩。

当健康机构的官员开始和斯特拉的父母讨论让她入学就读的事情时,她的母亲常打电话给桑茨尼,且一而再、再而三地询问我们许多问题,她希望别人能向她保证,假使她的孩子在学校不快乐,那她将把孩子带回家自己照顾。正因为排队入学名单很长,她这么做有其合理的考量。

史密斯:当斯特拉开始学校的生活时,你当时的经验是怎么样的?

桑茨尼:当时我们了解斯特拉的父母并没有被说服上学对斯特拉来说是个好主意,而事实上,我们也不肯定情况将会如何进展。我们很开放地回答斯特拉父母的问题,但是我们也要他们信任我们,我们知道我们该做什么。

斯特拉的妈妈告诉我们:“我不知道她在学校做什么,因为在家时她几乎整个上午都在睡觉。”我们向她解释,我们不会强迫斯特拉不睡,不过我们会试试看是否能协助她更清醒些。事实上,自从斯特拉进入学校之后,她从来没有在这里睡一整个上午。

所以有了这些初次的挑战与经验后,斯特拉的家人开始了解到她事实上比他们之前所想的更有潜力。的确,在这个特殊的案例中,这位幼儿的家庭一直不肯接受医生的诊断,他们相信斯特拉有一天醒来便会像其他幼儿一样,家长甚至曾经因为斯特拉的医学诊断,不断地与健康机构抗争。

我们所有学校哲学理念的一部分,即身为教育工作者,我们想要建立我们自己对于幼儿的认识,我们从我们的角度去看待幼儿,并从一大群幼儿当中去观察某位小朋友。我们从医学的体系中,划分出我们的专业角色。与家长的多次会议中,我们不断地询问家长许多问题,巨细靡遗地了解他们如何与幼儿相处、对幼儿做了什么,以及幼儿所表现的一切。

我们也清楚地让斯特拉的家长知道,我们对于他们的想法非常感兴趣,我们不希望我们所做的会成为他们所需面对的另一个问题,我们想从他们的身上学习他们的经验。当我们从斯特拉的父母那里获得愈多,我们愈倾向于这样一个假设:也就是斯特拉的家庭一直期待着一个可以改变斯特拉的奇迹出现,但是他们却没有时常密集地与她产生互动。

我们最后的结论是我们需要与斯特拉的父母建立一个共识,我们拟定一套关于如何进行与处理事情的共同想法。然而,由于学校有更多的设施以进行专为她的课程设计,我们必须发展出假设与计划,去年我们所做的也都朝着这个目标前进。

我们的第一个目标也就是引起她的注意力,她似乎一直都不是很清醒。第二个目标就是与她建立某些特殊的关系,所以我们挑选了朱丽叶这位极资深与极具经验的老师来与斯特拉建立最重要的关系。

一开始,斯特拉很容易疲倦,她并非真的缺乏能力,但是她不常让身体动一动。我们认为或许她不知道如何活动她的身体,我们认为也许她可以学习如何更有效地控制她的身体,同时,她的脸部表情也从来没变。

我们决定要去建立一个可以对她的任何一点点的尝试作出回应的环境。我们组织了所需的情境,开始建立稳定性与规律性。起先,她只和朱丽叶老师在一起,朱丽叶只是轻声地对她说话,然后带她到教室里和小朋友打招呼,斯特拉不喜欢吵闹声,所以我们就避免她受到干扰。接着,开始让她待在一个安静的地方,每次只有一位小朋友在场,朱丽叶老师就坐在斯特拉的正前面,试用各种不同的方法与她沟通,包括所有形式的刺激——听觉、触觉、视觉与语言。在对她说话的时候,朱丽叶老师不断地使用肢体动作与情绪向她描述发生在周遭的事物。我们发觉我们必须试着让斯特拉感受到周遭所发生的事物,我们也要她试着做一些事。我们要她学会了解期望,学习做事,了解并预测不同时间将会发生的事情,我们要激起她的意愿。

耐心等待、观望以及回应的过程最后终于成功了。半个学年过去后,斯特拉已经与一小群的幼儿们在浴室里玩水了。她现在还是很喜欢玩水,不过,哪位小朋友不爱玩水呢?接着她也逐渐开始玩沙,我们注意到斯特拉对游戏的兴致更强烈,她的注意力也能持续较久。从此她开始参加全班性的聚会,而且她也开始在桌子前唱歌与游戏。

今年,她已经可以站立了,直立的姿势让她可以更为清醒,虽然在集中与注意力方面仍有些问题。

在家里,斯特拉的家人发现她的注意力有进步,他们最近已经决定带她去看另一位处理特殊幼儿的专科医生,现在斯特拉的家人渐渐能够接受斯特拉真的有某些特殊的问题。

史密斯:帕尔沙你是位特教教师,你受委托来这里进行访视,有机会观察到斯特拉的行为。在你的观察中,斯特拉如何受到其他幼儿的接纳?

帕尔沙:我是作为一名代表来参观学校的,在我第一次进入戴安娜学校时,我注意到斯特拉这位很虚弱的脑性麻痹患者,斯特拉正坐在一位年轻妇女的膝上,而这位女士就坐在广场的长凳上。这位女士轻抚着这个小朋友,就像是母亲对待着最心爱的宝贝。我亲眼目睹了这个情景——一位母亲要将她的孩子留在学校,母亲临走前还希望多陪孩子一会儿。或许,这是一位母亲带着她的孩子来看看这个他们将来想申请就读的学校。

后来我进入工作坊,在那里维·维奇(驻校艺术教师)向我做一个简短的介绍,半个小时之后,我们有自由活动时间单独进行教室观察。维事先告知我在4岁幼儿的班级里有一位有“特殊权利”的幼儿,我心里在想是不是那一位脑性麻痹的小女孩呢?她现在到哪里去了?不在广场也不在教室里。

由于我是惟一代表特教教师来参观的,他们知道我的兴趣,便立刻带我去看另外一位3岁大的特殊幼儿,我当时正怀疑为何维没有提到这个孩子。我同他们前往,看见一个精力充沛的3岁男孩正很高兴地与他的同伴一起玩耍。这位小男孩失去了右手臂的前半段,应该是手肘的地方多了一块突出的部分,在美国,这位小男孩一定被视为肢体障碍的孩子。然而实际上,我们发现他在与同伴游戏的过程中,并没有任何困难,而且也不需要特别的协助。事实证明,这位小男孩并没有被认为是具有特殊权利的幼儿。

我继续找寻斯特拉。拐过4岁幼儿浴室角落,看见斯特拉坐在一个小木椅上,前面摆着一缸子的水和玩具,她就是整个活动的中心,周围有4位幼儿泼着水,吹着泡泡,很快乐地嬉笑着。先前我在广场看见与她坐在一起的女士也在当中,我才知道她是老师,而不是斯特拉的母亲。这位老师正与这5位游戏中的幼儿进行互动。

很快地,教室的门打开了,所有活蹦乱跳的幼儿们一窝蜂地跑到户外玩耍。这位教师把斯特拉移到一面镜子的前面,她拿了一条颜色鲜艳的围巾围在斯特拉的肩上,然后开始帮斯特拉梳头。这个互动具有十分正面的意义,但是我心想他们是否不让斯特拉参加户外的游戏。几分钟之后,教师把斯特拉抱到推车里,接着把她推到出口,经过门口的时候,遇到两位小朋友,其中一位将整束的黄色小花送给老师,而另外一位则把她的花放在斯特拉的大腿上。然后这两位小朋友便帮老师把斯特拉的推车一起推到玩沙的桌子那里去了。

到了那里,教师将斯特拉抱下推车,让她靠着桌子坐着,教师就在斯特拉的身后给她额外的支持。幼儿们忙着用沙盖一个城堡,所有人都很认真地工作,有人用桶子装沙、再把沙子倒出来盖城堡。因为每个人都忙着玩沙,以至于过了几秒钟后,才有人注意到斯特拉的头失去了控制,整个脸趴在她的沙堡中,慢慢地,她自己把头抬起来,脸上都是沙,但是她的脸上却出现了灿烂的笑,同学们都哈哈地笑着。老师轻轻地拂掉她脸上的沙子时,一位小朋友赶紧去拿毛巾,每个人快乐地笑着,又开始尽情地玩沙了。

我的观察结论是,尽管斯特拉无法说话也没有行动能力,但是她也完全参与了一上午的活动。我看见她与就读于戴安娜学校的任何一位健壮的、有能力的幼儿一样,有权进入高品质的幼儿教育课程,与教师们和同伴一起建立与满足人际关系。我没有看见他们使用特殊的设备,也没有笨重的轮椅或固定用的椅子,这些是影响与他人互动的硬件障碍。相反的,斯特拉与其他幼儿在一种自然的情境下相处在一起,如同马拉古齐所提出的教师的一贯目标:营造一个和谐的学校。

史密斯:最后,我以一位叫做卡尔洛·维可尼(Carlo Vacconi)的家长,在市政府出版的报告结论部分(Coordinamento pedagogico didattico nidi e scuole comunali dell'infanzia,市立学校育儿教学实务与教育学的协调,1993)所提出的想法作总结。这份报告记录了一场进行数月之久的市民研讨会,与会的人士包括家长团体、教师、职员、行政人员和政府官员,大家共聚一堂讨论并辩论与瑞吉欧·艾蜜莉亚市身心障碍者可获学前至成人阶段教育有关的主题。

维可尼先生的报告里(p.32—41)“显示了对身心障碍儿家庭需面对的事情,以及工作人员在环境中发现自我的一种反省”,他觉得这些问题是很急迫的:虽然相关机构有许多时间可以“思考、反省、规划课程、再修正、再组织等等,但这些有身心障碍孩子的家庭却没有时间等待”。理想与实际之间存在着一个很大的鸿沟,体系的“组成确保了自己的生存。明天,它应该组织以保证提供给全市民最好的服务……尤其是所有有身心障碍幼儿的家庭”。

有几件事情值得检讨:

首先就是接受身心障碍的孩子作为家庭中的一分子,这关系到一段很长的过程,从出生开始一直到障碍或缺陷成为家庭生活的一部分,所以,不像戏剧一般,这些家庭也能和其他家庭一样追求幸福。假使整个社区、全市不断地产生阻碍,这类积极的作法无法出现。天底下有许多种类的阻碍产生,孤立这种家庭却是一种特别的阻碍。家庭如果被封锁在自己的世界里,这代表着对我们全体、整个市镇的一种击败。

他继续指出,关于整合,原则与实施方面也有一个很大的距离。他说:“我们都想过成立一个经得起考验的机构,依照市民的不同需求来组织,这是一个梦想吗?一个乌托邦吗?没有梦想与乌托邦,那么‘新的事物’就无法被发明创造。在这个领域里,我们有急迫的需求去创造。”最后,他的第三个感想是有关不同服务相互沟通的需要。“要有勇气去打破成规”,他的结论是,“家庭在健康与孩子的教育上,必须被赋予一个积极的、众所皆知的角色”。